-

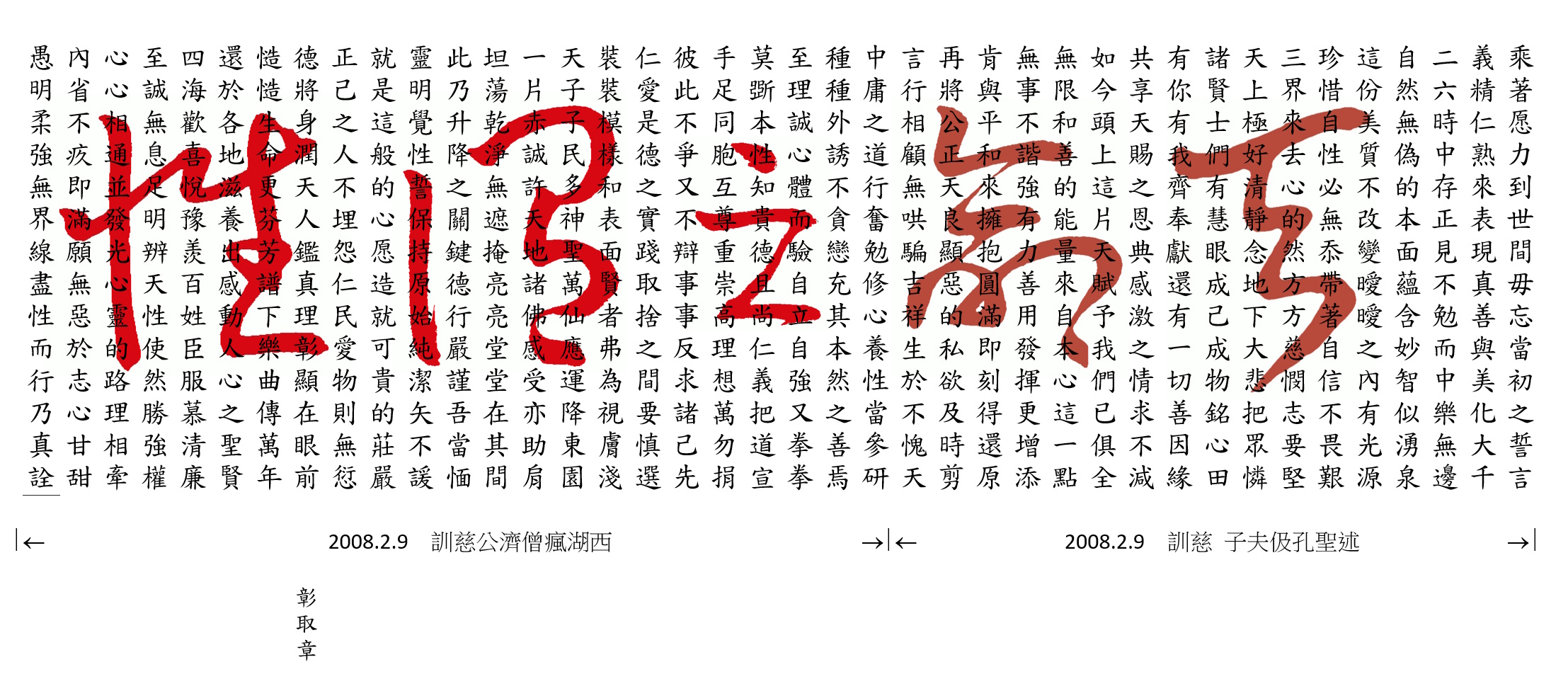

乘著愿力到世間毋忘當初之誓言

義精仁熟來表現真善與美化大千

二六時中存正見不勉而中樂無邊

自然無偽的本面蘊含妙智似湧泉

這份自性必無忝帶著自信不畏艱

三界來去心的然方方慈憫志要堅

天上極好清靜念地下大悲把眾憐

諸賢士們有慧眼成己成物銘心田

有你有我齊奉獻還有一切善因緣

共享天賜之恩典感激之情求不減

如今頭上這片天賦予我們已俱全

無限和善的能量來自本心這一點

無事不諧強有力善用發揮更增添

肯與平和來擁抱圓滿即刻得還原

再將公正天良顯惡的私欲及時剪

言行相顧無哄騙吉祥生於不愧天

中庸之道行奮勉修心養性當參研

種種外誘不貪戀充其本然之善焉

至理誠心體而驗自立自強又拳拳

莫斲本性知貴德且尚仁義把道宣

手足同胞互尊重崇高理想萬勿捐

彼此不爭又不辯事事反求諸己先

仁愛是德之實踐取捨之間要慎選

裝裝模樣和表面賢者弗為視膚淺

天子子民多神聖萬仙應運降東園

一片赤誠許天地諸佛感受亦助肩

坦蕩乾淨無遮掩亮亮堂堂在其間

此乃升降之關鍵德行嚴謹吾當愐

靈明覺性誓保持原始純潔矢不諼

就是這般的心愿造就可貴的莊嚴

正己之人不埋怨仁民愛物則無愆

德將身潤天人鑑真理彰顯在眼前

慥慥生命更芬芳譜下樂曲傳萬年

還於各地滋養出感動人心之聖賢

四海歡喜悅豫羨百姓臣服慕清廉

至誠無息足明辨天性使然勝強權

心心相通並發光心靈的路理相牽

內省不疚即滿願無惡於志心甘甜

愚明柔強無界線盡性而行乃真詮

訓中訓:天命之謂性

我們來自美好清靜的地方 帶著慈悲公正和諧善良 擁有吉祥圓滿的力量

天賦本性尊貴而且高尚 立誓保持原始純淨赤子模樣

和天地聖賢仙感應相通並發光 心靈的滿足喜悅滋潤生命更芬芳

譜出動人樂章

註:

慥慥:忠厚誠實的樣子。

德潤身:《禮記•大學》曾子曰:「十目所視,十手所指,其嚴乎!」富潤屋,德潤身,心廣體胖。故君子必誠其意。(曾子說:「一個人獨處的時候,也要像有十隻眼睛在盯著自己,有十隻手在指著自己,這好嚴厲啊!」 有錢的人把自己的房子裝飾得漂亮,有德的人把自己的身心修養得很好,自然心理寬廣坦蕩,身體也舒泰安樂了。所以君子一定要做到內心的意念都能真實不欺。)

至誠無息: 誠者自成也,而道自道也。誠者物之終始,不誠無物。是故君子誠之為貴。誠者非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。性之德也,合外內之道也,故時措之宜也。故至誠無息。不息則久,久則徵,徵則悠遠,悠遠則博厚,博厚則高明。博厚,所以載物也;高明,所以覆物也;悠久,所以成物也。博厚配地,高明配天,悠久無疆。如此者,不見而章,不動而變,無為而成。天地之道,可壹言而盡也。其為物不貳,則其生物不測。天地之道,博也厚也,高也明也,悠也久也。今夫天,斯昭昭之多,及其無窮也,日月星辰系焉,萬物覆焉。今夫地,一撮土之多,及其廣厚,載華岳而不重,振河海而不泄,萬物載焉。今夫山,一拳石之多,及其廣大,草木生之,禽獸居之,寶藏興焉。今夫水,一勺之多,及其不測,黿鼉、蛟龍、魚鱉生焉,貨財殖焉。《詩》云:「維天之命,於穆不已!」蓋曰天之所以為天也。「於乎不顯!文王之德之純!」蓋曰文王之所以為文也,純亦不已。

一、誠者自成也,而道自道也:道自道(導),要成為至誠不息的人,是要自己去成就自己的人格;成為修道者是要自己引導自己走上修行的路徑。朱熹:「言誠者,人之所以自成;而道者,人之所當自行也。」孟子告子章: 人有雞犬放,則知求之,有放心而不知求!學問之道無他,求其放心而已矣!會走上修道路上的人,需先有自覺要恢復迷失掉的良知良能。

二、誠者,物之終始。不誠無物。:一個人如果有誠心,做一切的事情,都是有始有終。假使沒誠心,做一切的事情都沒辦法成功。物,事也。

三、徵則悠遠:徵,朱子語錄:「問:『久則徵』,徵,是徵驗發見於外否?」曰:「除是久,然後有徵驗。只一日兩日工夫,如何有徵驗!」當在修養自持,漸漸地功深砥礪,道邁舟航,有時自己不知而旁人確感受加深,例如子貢忽有感孔子以溫、良、恭、儉、讓以得之;夫子之求之也,其諸異乎人之求之與!不過這等功夫不是一日兩日能有成的。

昭著的徵兆,就能進入深遠無盡的修持之中。如同佛家所說的「三眛」境界。一種專心致志,心無旁鶩的狀態。例如遊戲三眛,指佛菩薩為救渡有緣的眾生,而一心一意的隨順因緣,以最適合所救之人的形象、事物來開示眾生,因此好像遊戲者變換外形角色,參與在人生的戲曲中。

四、博厚則高明:《道德經》:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」人效法大地的寛大胸襟,承載萬事萬物的責任擔當,大地效法上天的無私與包容...。

五、不見而章:見,音現,顯露之意。章,同彰,顯明之義。

六、天地之道,可壹言而盡也:天地之道,可以以一個誠來全其道也。

七、其為物不貳,則其生物不測:不貳,沒有分別,例如:夭壽不貳。忠誠不懷二心,例如:《楚辭》:「事君而不貳兮,迷不知寵之門。」天地至誠不變地對待萬物,所以化生萬物就有不可測度的奧妙。

八、維天之命,於穆不已:於(音烏),感嘆辭!穆,溫和、和諧,恭敬,深遠。原意:上天的道理,竟是這樣的深遠、永久,沒有歇止。引喻周文王之德:是那上天天命所歸,多麼莊嚴啊沒有止息。

白話語意解:

要成為至誠不息的人,是要自己去成就自己的人格;成為修道者是要自己引導自己走上修行的道路。這個「誠」能貫通萬事萬物的開始至結束,不誠就無法成就一切事物。所以進德修業的君子,知道誠之所以是最可貴的。一個至誠不息的人,並不是單單只自己獨善其身,而是要兼善天下,成就一切事物。成就自己,德業有成,算是仁的功夫,成就萬物,兼善天下,是智的應用功夫,仁與智是本性中本有的美德,心中之仁由智來展現出去,此相互配合是符合中庸之道,以此因地、因時、因人制宜的去奉行,沒有不適宜的。所以至誠不息的人,是時時刻刻不間斷的存有,能夠持久,就能明顯昭著的出現徵兆,昭著的徵兆,就能進入深遠無盡的修持之中,深遠無盡的修持,便能積累成廣大而深厚,廣大深厚,自然高潔光明的充塞於天地之間,廣博深厚之德,就像大地一樣,可以負載養育世間萬物,高大光明的德性,可以無私包容萬物,持久不斷的天性顯現,可以成就萬物,廣博深厚之德,可以與大地相匹配,高大光明無私的心懷可以與蒼天相匹配,悠遠與長久的境界是沒有時間與空間的界限。到了這個境界,就不用自己刻意去顯露,也會自然彰明較著,不用自己有所動作,自然也會產生變化,不必有什麼作為,自然也會功成。 天地之道,可以以一個誠來全其道也,因為造物者沒有二心,所以化育萬物也就至深至妙不可測量。天地間的道理,就是廣博深厚、高大光明、悠遠長久。現在先談天吧!看到的不過是一點小小的亮光,可是它的作用是無窮無盡,日月星辰都懸掛在上面,軌道運行都不致錯亂,所有的萬物,都被覆蓋著;再拿地來說,地只不過是一小把小量的土所累積,但是說到他的廣闊和深厚,卻能夠載負著華山與嶽山都不覺得重,收容著天下的大河與大海也不會洩漏,世界所有的萬物,都載得住;再講到那山,看看只不過是像拳頭般的小石頭所累積,但是成為廣大的山嶽時,草木生長在上面,飛禽走獸都棲息在山裏,寶貴的礦產也從那裏開發出來;再談到水,看看只不過是一杓一杓小量的水所累積,但是成為深不可測的海洋時,無數的黿、鼉、蛟、龍、魚、鱉都生長在裏面,而貨物財富也在其中生長繁殖著。詩經周頌維天之命篇說:「上天的道理,竟是這樣的深遠、永久,沒有歇止。」這大概是天之所以為天的道理吧,詩經上又說:「豈不是很明顯嗎?文王的德性是這麼的純厚無雜」,這就是說明文王的所以諡號為「文」的道理吧!這裏所說的純一不雜,就是至誠永不間斷的意思。

內省不疚:《中庸卅三章》《詩》云:「潛雖伏矣,亦孔之昭!」故君子內省不疚,無惡於志。君子所不可及者,其唯人之所不見乎!(詩經小雅正月篇說:「雖然魚兒深潛水中,伏藏隱蔽。但是在漁人眼中,仍然甚為清晰明顯。」所以有道德,有修養的君子,時時反省自身,心地光明,沒有悔恨,無愧疚於心就好了,因為君子所以使別人趕不上的,就是在於別人看不到的地方用功夫。)

愚明柔強:《中庸廿章》人一能之,己百之。人十能之,己千之。果能此道矣,雖愚必明,雖柔必強。