-

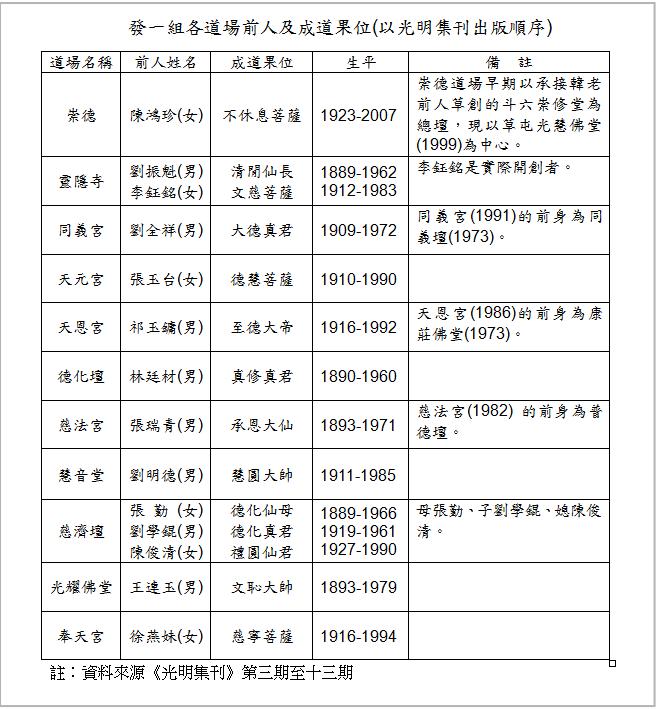

一貫道發一組的各支線簡介

一、發一崇德《慈悲喜捨的一生》南投:光慧文教,2008。

陳前人鴻珍又名瑩如,道號元貞,民國十二年誕生於天津市。十八歲時入道,一生清修,民國九十七年元月七日逝世,世壽八十五歲,上天敕封「不休息菩薩」。民國三十六年首次來臺,隔年再與韓老前人一同前來,三十九年在斗六青年照相館辦道時期,與同修五人被情治單位囚禁二十八天,青年照相館因此無法持續下去,變賣後遷至太和旅社,四十三年太和旅社遭到官考,此時幸有斗六崇修堂林書昭先生發願幫辦,自此道務由崇修堂立基。

民國四十八年為迴避官考,便以爬山郊遊的方式成全道親,此時在雲林、彰化有人數眾多的大專生求道,但也因操勞導致胃疾相伴一生。五十六年在臺中逢甲理工學院(現為逢甲大學)成立伙食團。由於逢甲伙食團的成功,激起她向臺北發展的心願,五十九年向臺北各學界發展,至六十五年各大專院校都紛紛成立了伙食團,也因此道務蒸蒸日上。

民國六十五年,日本是崇德海外第一個開荒的道場,六十九年開始往東南亞各國發展。民國七十三年崇德道場總壇在臺北錦州街落成。組織架構以獨創的「忠義字班」來運作,八十一年後又規劃「十組運作」的道場機制,作為人盡其才,才盡其用,「集體領導、整體帶動」架構。整體道場分為國內七大道場,國外六大道場,學界六大道場。目前有點傳師六百多位,佛堂一萬多堂。另外陳前人為崇德定下一些精神指標,引領者崇德人朝向此目標前進,例如民國八十一年的「平安道場」,九十一年「標準道場」及現今預計要達成的「模範道場」。民國八十三年為培養人才,乃成立崇德學院,另外先後成立五個文教基金會。陳前人一生獲奬無數,曾獲頒華夏二等、一等;景星三等奬章。文化大學榮譽文學博士。

二、發一靈隱寺《光明集刊第四期》(1995:16-68)

當孫師母指示韓老前人到臺灣開荒,劉前人會講日語,聽聞後便表示願做開路先鋒,劉前人名振魁,字采臣,河北冀縣人。生於民國前二十年(1989),成道於民國五十一年,享年七十四歲。上天敕封「清閒仙長」(註1) 。

劉前人在臺北帶領著祁玉鏞、李鈺銘前人等人開創道務,劉前人對兩位前人非常嚴格,李前人某次從坤德壇辦道回同德商行時,時間稍晚被門口等候的劉前人怒責趕出商行,李前人一生似乎與「苦命」劃上等號,她曾自述:「你們有苦向前人訴,前人有苦向誰訴?我若說出我所受的種種苦,只怕你們不敢修道了。」(註2)

李前人鈺銘,民國元年出生,成道於民國七十二年,享年七十二歲。李前人十七歲于歸劉家,子女夭折,夫又相繼早逝,婆婆以她剋夫剋子命其改嫁,但其矢志守節,願死為劉家魂。雖在夫家無有容身之地,但總做到人道無虧。民國二十八年求道後便常去佛堂研究,三十七年志願來臺開荒,三十八年與劉全祥、祁玉鏞、張先生及于峻德五人共遭百日牢災,李前人因此大病一場,乃至不省人事。

前人辦道過程中經常遇到官考,連在馬來西亞也遇到過,所幸大多有驚無險,關關難過關關過。前人年高七十時不敢購車代步,經常擠乘公車,因為深恐老前人責其貪享受、花眾生錢。民國七十一年前人病倒,從此經常出入醫院,多次吐血,最後時日前人似乎有感,為道務做最後衝刺,前人吐完最後一口血,等到老前人趕到時,對她說:「妳來臺受苦受罪三十幾年,妳就安心回天交旨吧!」(註3) 仙逝後蒙上天敕封「文慈仙君」,民國八十一年結緣時,蒙上天晉封為「文慈菩薩」。

靈隱道場在李前人早期具有代表性的佛堂有利生、坤德、宣德、和善等幾支佛堂,民國六十年代以後,道場呈幾何級數發展,此時道場由臺北向中、南、東部輻射發展,七十年代後因應道親人數眾多,開始有大型佛堂之興建。民國七十六年二殿一體(主殿及祖師祠)的三峽靈隱寺落成 。(註4)

海外道務從民國六十八年開始,計有東南亞、美加、斯里蘭卡、南非等國。有點傳師一百八十多位,海內外佛堂四千多堂。

三、發一同義宮《光明集刊第五期》(1995:55-80)

劉前人名全祥,字德化,別號春輝。祖籍河北省寧河縣人,生於民國前三年,卒於民國六十一年,上天敕封為大德真君。

民國三十六年春,前人初登寶島即定居台南,人地生疏,言語隔閡,渡人非常困難,生活極端辛苦,但與幾個前人積極闡道渡眾。前人先後受官考五次。囚禁其間,受盡各種苦刑,嚐盡虐待凌辱,前人初到台灣,即遭逢大官考,無論在精神上或生活上均受了許多苦難,但前人開創道務的心志,絲毫不曾減損。前人在台二十餘年中,僅憑著一輛腳踏車,奔馳南台灣,幾乎在佳里、學甲兩地成全道親。於此其間,佛堂住址先後經過五次遷移,由建國路、四維街、公園路、開元路到長榮路。由於台南道務蒸蒸日上,道親增加快速,佛堂已不夠容納,於是大家發心,有錢的出錢,有力的出力,民國六十三年在長榮路興建一座較大的佛堂-同義宮。

劉前人一生自奉甚儉,日常用度節省得不能再省,每月一斤油,點佛燈,食藜藿。吃的是稀米飯、無油菜;住的是蕭牆陋室;穿的是自製粗布衫。一雙鞋穿到五個腳趾頭露出才肯換掉。若逢道親到佛堂,就去撿人家不要的地瓜葉做菜。遇到道親送一塊肥皂,必留著洗臉、洗澡用,捨不得拿去洗衣服,洗衣服則是用米湯泡水洗。

前人一生光明磊落,三清四正,篤實嚴謹,絲毫不曾馬虎,對道親了愿的錢,必定審慎使用,寸功不眛。

而今國內外道場不斷開闢拓展,道務日漸繁多,以往傳統修辦方法已不合時宜,必須要藉助整體規劃,並配合時代潮流,拓展道務,因此成立「道務中心」以運籌帷幄,並採分層負責、分組運作方式。故凡年度計劃之安排,各項活動之舉辦、各類事務之處理、及各種人才之培訓等,均在此體系中穩健運作。

四、發一天元宮《懿德永昭》1996。《光明集刊第六期》(1996:68-80)

張前人玉台,生於民國前二年河北省景州縣魁新莊,卒於民國七十九年,世壽八十一歲,上天敕封「德慧菩薩」。民國三十二年入道,民國三十六年代其夫實踐開荒下種之愿,帶著獨子與郝前人(晉德大仙)、趙大姑(文化組-慈輔帝君)、陳大姑(不休息菩薩)及李前人(文慈菩薩)一行來到臺灣,本應允其公公開荒三年,不料三十八年大陸易幟,思歸無路。為求生計只得艱苦的以壓麵條、種菜等粗活過活。民國三十九年受官考入獄一個月。

約民國五十年左右,張前人在廚房操勞之餘,見同行來臺的前賢開荒漸漸有成,遂鼓足勇氣向韓老前人請命,希望也能開始了其開荒之愿,老前人首肯後便開始其未來天元道場的開創之路,這一路首先從臺中清水一帶開始,她以三寸金蓮及無比的毅力去遍訪有緣,由清水(觀音堂,1960)延著縱貫鐵路向北發展,先是新竹(關聖宮)然後是中壢,最後到達臺北(屏山天元宮,1983),再由臺北向國內外發展出現今的天元道場。

張前人在道內素有「坤道典範第一」之美名。在于歸曹家後便十分孝順翁姑,和睦妯娌,克盡婦職。不到數月便美名傳鄉里。因緣成熟代夫了愿來到臺灣,為了照顧眾人,不計幸勞努力於一切粗活、女工、廚務等工作。四十三年孫師母赴臺,張前人奉韓老前人之命,服侍跟前,其盡心盡力,任勞任怨又細心無微之照顧,常感動孫師母,讚言她是個大好人。張文運道長曾說:「如以張前人侍奉師母這種精神,現今道場無人能比!」 (註5)她對韓老前人的恭敬、尊重亦是有目共睹的,她無命不敢自專,唯命是從,縱然老前人常對她不假顏色,她也感恩承受,她曾說:「因為我業重啊!而老前人是個大德性的人,這樣可以消我的罪啊!」(註6)

屏山天元宮建廟之時經費拮据,她不願違背師尊的佛規,堅持不捐不募,一概任其自然,不可勉強。她的後學們擔心經費無著,紛紛進言,她卻回答:「我不愁無廟,我只愁無德!」(註7)

位於三芝的屏山天元宮數十年來,秉持著德慧菩薩之精神,修道辦道皆自然配合,無有組織,一切以天元宮為中心,依循道場倫理,輔助各位點傳師及配合十方道場。天元宮設有管理委員會負責一切事務的管理,有主任委員、總幹事等職務,內轄法務、財務、策劃、總務、工程、公關六大組。有二百八十一位點傳師,海內外佛堂五千多堂。

五、發一天恩宮《天恩宮落成啟用廿週年紀念特刊》,2006。《光明集刊第七期》(1996:56-73)

祁前人玉鏞,河北省靜海縣人,生於民國五年,卒於八十一年,享年七十五歲,上天敕封「至德大帝」。前人於民國二十九年於塘沽求道,求道後就常往同興佛堂(註8)修辦。民國三十七年跟隨韓老前人來到臺灣,同年又奉老前人之命南下臺南協助劉全祥前人。民國三十八年渡了幾位警局女職員,引起警方注意,前人與其他幾位前人一同遭到扣押,囚禁其間被刑求逼問三寶,並準備遣送廣州,後因廣州也淪陷才未成行,三個月半後得了嚴重的水腫病才獲保外就醫,結束這次官考。

民國三十八年臺灣幣制改革,四萬元舊臺幣兌換一元新臺幣,眾人生活頓入困境。前人乃輔佐老前人在臺北東門市場內經營雜貨,店名「同德商行」。前人固守的同德商行是當時老前人辦道的資糧,也因管理商店,十幾年道務一直辦不起來,曾經有七年沒有點一個人。因此閒言四起,說前人不辦道,做生意了!但前人忍辱含毁,不論不辯。

民國四十餘年同德商行因人事問題而被變賣,前人為保住老前人所創設的基業,因而跟人借款二十幾萬,將店面頂回並改名為「裕亨商行」,此商行後來成為將師母接來臺灣的擔保物。前人便是如此默默在背後護持道盤,成就蒼生。

當其他前人道務已相當宏展之時,祈前人的道場還未有起色,在最苦之時仙佛曾對他的後學講過:「你們前人啊!大隻雞比較慢啼啊!」 (註9)民國六十八年開始,道務開始雲開月現,之前只有一個公共佛堂「康莊佛堂」(民國六十二年),民國七十五年臺北木柵天恩宮落成,另外在臺北安和路有一間名字奇特的佛堂「聖心宮闕」,此佛堂名是由濟公活佛所賜名:「你們的前人聖心綿綿啊!所以佛堂所在之地,就是 老母的宮闕,所以你們前人的佛堂,不能跟一般的佛堂,叫同一個名字,所以叫『聖心宮闕』。」(註10)

前人有感於當時道場活動,仍被視為非法聚會,對接引知識份子及開拓世界性道場,頗有障礙,就與張培成、陳鴻珍、薛福山、高斌凱等幾位前人,共同為一貫道的合法化奔走,向政府請命。

民國七十二年開展海外,首站日本,七十三年開荒東南亞各國。七十七年模里西斯。八十年起陸續開荒美、加、紐澳等國家。祈前人抱病七出國門,次次都是在臨去機場前才拔掉點滴。

前人生前將天恩道場規劃為「中心制」的運作模式。每兩年改選「五人道務常委」,四季召開「經理會」為道場最高決策中心,下設道務、法會、班務、海外、學界、活動、文書、庶務、資訊、餐務、財務十一組。有點傳師八十多位,海內外佛堂六百多堂。本支線另有群英道場,奉祁前人之命成立於民國七十六年,以台北崇恩佛堂為道務中心,共有點傳師十八位,佛堂有四百多堂。

六、發一德化壇《光明集刊第八期》(1996:38-64);《一代賢哲真修大仙成道四十五週年紀念》2005

林前人廷材,字育光,又字柏江,臺灣省雲林縣莿桐鄉樹仔腳人,生於民國前二十二年(1980)出生,成道於民國四十九年,享年七十二歲,上天敕封「真修真君」(註11) 。對日抗戰時林前人在大陸參與國民政府的情報工作,三十四年二戰結束,前人調往臺灣特任中部情報站長,官階少將,有「白馬將軍」之稱。

當韓老前人到達臺灣之時,林前人即接獲情報,積極調查、布線撒網。三十八年在斗六查訪時,巧遇故人李清賀,兩人相談甚歡,李清賀欲渡前人,談及韓老前人之名時,林前人便佯裝答應,故當青年照相館設壇之日,林前人便隻身前往,欲探查虛實,以便擒賊擒王。當林前人一踏入門,便聞沙盤呼叫其名(註12),林前人聽到沙盤將其過往及今日前來之目的,一一點出後始相信仙佛之存在,當下捨去塵事求得大道。回去之後,向上級力言天道並非邪教,可惜其報告未獲採納,林前人於是辭官,跟隨在老前人身邊修辦。

民國三十九年林前人選擇在嘉義闡道,設立德化壇,從此開辦一方。林前人放下將軍之尊,開始赤腳陪侍老前人上山下鄉、涉谷澗、渡溝壑,挨家挨戶,廣渡有緣。四十年左右官考連連,但發一組大多能轉危為安,都與林前人的努力奔走有關。

林前人求道到成道僅僅十一年,時間雖短但盡心盡力、鞠躬盡瘁。林前人成道後,德化道務由老前人協助,德化各位點傳師戮力共進,民國七十三年在老前人開光安座下,德化壇靈光禪寺落成。國外道場有東南亞、香港及日本等地。有點傳師四十多位,佛堂五百多堂。

七、發一慈法宮《光明集刊第九期》(1997:61-79)

張前人瑞青,生於民國前十九年,山東省文登縣人,卒於民國六十年,享年七十九歲,上天敕封「承恩大仙」。張前人於民國三十四年求道,三十六年因時局動亂,乃攜一子一女隨女婿來到臺灣。三十七年在臺南遇到劉前人全祥(大德真君),相談甚歡,於是到臺南佛堂接續佛緣,三十八年到屏東開荒闡道,渡得數位慈法宮未來重要的人才,其中一位便是慈法宮第二位前人陳海亭(慈正元君),及建立慈法宮的前身「普德壇」。

陳前人海亭,山東濟南人,生於民國前二年,卒於民國七十七年,享年八十歲。上天敕封「慈正元帥」(註13)。陳前人二十三歲時便發心茹素,因此故在民國四十一年,張前人專程登門渡這位長年吃素的她。而陳前人的夫君原在大陸已有求道,受其妻求道後發心辦道的精神,也在四十二年立愿持齋。

陳前人在道務之初也是官考最重之時,但她從未因此而卻步,反而以瞻大心細,正氣凜然之氣魄,愈考愈積極,道場也愈宏展,令軍警為之敬畏。民國五十八年有道親劉良妹獻地,眾人集資興建慈法宮,七十一年因屏鵝公路擴寬而移建至現址(屏東市區),七十年代(民國)向國外開展,至今已成功的開闢出東南亞、美國、紐澳、印度、尼泊爾等十餘國道脈。現有點傳師八十位,海內外佛堂三千多堂。

八、發一慧音堂《光明集刊第十期》(1997:33-40)

劉前人明德,河南省開封人,生於民國元年,卒於民國七十四年,享年七十五歲,上天敕封「慧圓大帥」。在大陸時以軍職身份於民國三十六年求道,三十七年隨軍撤退來臺,在一次偶然機會,遇到劉全祥及祁玉鏞兩位前人,經二位前人開示後便戒除多年煙酒及立誓清口茹素,並開始發心修辦,也因此受服務單位注意與調查,三十九年遂被軍方革職,家計頓感困難,只得學做小生意以糊口,後改做豆瓣醬,生活才漸趨穩定,其所做之豆瓣醬後來成為著名品牌「崗山豆瓣醬」。

被軍方革職後他經常還是被軍警監視及搜查,連帶影響到他的子女就學及報考軍職,這些種種磨難,他都秉持著逆來順受、處之泰然之心胸去面對。多年後終於度過這些難關,聖凡事業也有了成就,三十多年來除了是道場的財施第一,同時也是鄉里樂善好施的劉善人。

晚年時,為讓道親及後學們有個較寬大及舒適的佛堂,在梁壇主獻地上完成了大佛殿-慧音壇(民國七十三年),慧音壇的演變是由最初的「協和壇」(豆瓣醬工廠內)到民宅型的「慧音壇」(第一間公共佛堂)而來的,但落成後不久,劉前人遂因糖尿病惡化於次年逝世。

慧音壇設有道務中心來負責道場運作,其下設有公關、成全、團康、總務、財政、文書、行政七個組;國內道場又分成六區。國外道務從七十八年開始發展,主要奠基於東南亞一帶。現有七位點傳師。

九、發一慈濟壇《光明集刊第十一期》(1997:43-60)

劉前人學錕,天津人,生於民國八年,卒於五十年,享年四十三歲,上天敕封「德化真君」(註14)。劉前人因其母(德化仙母1889-1966)自求道後發下「萬里開荒」之大愿,但眼有宿疾、三寸金蓮及目不識字,唯恐不便,遂出於孝心與其妻(禮圓仙君1927-1990)一同協助母親,完成心願。民國三十七年劉前人隨侍其母、偕妻及二弟等來臺。同年奉老前人之命南下高雄開荒,隨即設立「濟義佛堂」,與劉全祥、王連玉、張瑞青前人共同開創道務,民國三十八年大陸變色,所攜鉅款又因銀行倒閉而瞬時一無所有,為求生計只得擺攤營生,後又變賣飾品購買機器做起天津掛麵。劉前人於民國四十年蒙老前人慈悲放命,渡化橋頭、大坪頂、鳳山等眷村,四十六年由鍾坤郎先生引線佳冬,始開啟此地一片道脈。

劉前人於佳冬道務開始有起色時,竟在設有「佳信佛堂」及「化德壇」後驟然仙逝,突逢巨變,婆媳含悲忍痛,在臺南劉全祥,岡山劉明德二位前人協助下,承續開航,不料五年後婆婆張前人也無疾而終,重擔便全落在陳前人身上,陳前人在先生婆婆相繼仙逝時,道務尚未穩固,唯一女兒又於民國六十三年撒手西歸,此時諷言譏語接踵而至,陳前人全憑三從四德之婦德不改初衷,以大無畏的精神,逆來順受,佳冬道務因此興盛,當道親人數漸多,佛堂已不敷使用,遂於民國七十年落成「慈濟堂」。

慈濟道場南部以慈濟堂、聖修壇(高雄),中部以如意壇(臺中),北部以元亨壇(臺北)為中心,設有課務、文書、總務、會計四組來運作。八十六年成立禮圓文教基金會,國外道場有東南亞各國、美國、印度及法國等地區。

十、發一光耀佛堂《光明集刊第十二期》(1997:27-38)

王前人連玉字蘊如,河北省景縣安陵鄉王沙窩村人,誕生於民國前十八年,成道於民國六十八年,世壽八十七歲。上天敕封「文恥大帥」。民國三十六年初,王前人來台灣,是跟著劉前人(清閒仙長)住在台北。當時人們生活困苦,也因人地生疏、語言不通、處境更加窘迫,無法推展道務。

民國四十二年,政府對一貫道不了解,並且處於戒嚴時期,所以官考重重,王前人也因此受了六個月牢獄之災,同牢難友尚有李前人(文慈菩薩)、張前人(德慧菩薩)等人。某日老前人慈悲說:「各地均有人開荒,唯新竹尚缺人。」張前人(德慧菩薩)和前人自告奮勇願前往開荒,乃函請賈點傳師先行找個落腳處。而後前人抵達新竹時,第一站是住在光復路光明里,張前人(德慧菩薩)則去台北找一位高老太太來共同開辦道務。如此始有避風雨之所,後經老前人恩准立一座佛堂,賜名為光明佛堂。當時新竹道務雖有兩位前人開辦,經濟全靠賈點傳師在台肥五廠做工,得來微薄薪水維持生活。當時一瓶花生由除了食用一個月外,還要供給點佛燈用。各前人早晨都得去菜市場,撿拾菜葉過日子,實在難以支撐下去,經過年餘,道務無法開展,最後除了前人還留在新竹,其他前人均各自離去。前人心想蒙老天慈悲,幾次災難都化險為夷,現在只是受到一點小挫折而已,再苦也要熬下去。於是堅定信心支撐下去,陸續渡得附近數十位道親及東大路、三廠等處軍眷的道親。如是道務始漸漸開展,道親也越來越多,後來上天慈悲,陸陸續續保數位點傳師幫辦,本方道務才展現一片光明生機。

王前人來新竹開荒時,首先設立了光明壇,後來道務日漸成長,遂於民國六十八年,在賈點傳師及各點傳師合力籌劃之下,設立了第一間公共佛堂,蒙老師慈悲賜名「光耀」。民國八十年在賈前人督導及各點傳師密切配合下,各處道親紛紛出錢出力,不辭辛苦,利用空餘時間,親身投入此項有意義之營造工程,新屋光耀佛堂終於在民國八十四年十月初一落成安座。

民國七十八年,楊瓊心講師蒙仙佛托夢點化,指示到國外開荒;民國七十九年,文恥大帥王前人在馬來西亞顯化,王志信講師(效忠天仙)亦往國外開荒,國外道務才漸漸展開。佛堂分佈在馬來西亞、印尼和泰國等地。有點傳師十多位。

註:

1.原佛號為「清閒大仙」,民國七十四年結緣時以「仙長」臨訓。

2. 1995 光明集刊第四期。頁49-50。

3. 1995 光明集刊第四期。頁54。

4.靈隱寺於民國六十六年落成,但因官考緣故至七十年才漸次啟用。

5.《懿德永昭》,臺北:屏山天元宮。民國八十五年。頁41。

6. 同上。頁45。

7. 同上。頁117。

8. 韓老前人在天津的佛堂。

9.《天恩宮落成啟用廿週年紀念特刊》,台北:天恩宮編輯委員,2006,頁47~48。

10. 同上,頁49。

11.原佛號為「真修大仙」,民國九十五年結緣訓中晉陞為「真修真君」。

12. 沙盤的字是由人才來唱字。

13. 民國八十三年韓老前人將慈正元帥改為慈正元君。

14.劉前人於民國五十年上天敕封「德化大仙」。於民國八十年再度結緣時蒙上天晉陞為「德化真君」。