-

大學

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

郊社之禮所以事上帝也萬物生長

各有自己路要走行於正途心不盲

善心人士之萬千能來造橋幫眾忙

人生百態嶇自造萬人有之奇狀況

成就大事崎嶇多仍要前往的飛翔

青春歲月年華過掌握自己之方向

宗廟之禮所以祀乎其先也親鞠養

過歸己任功讓人正見思惟不譭謗

愛心耐心成全眾無私心也立榜樣

要有成人美做事須循天理有擔當

朋友之交要以誠出要人信任不謊

勸人行善捐資也正言順心才舒暢

明郊社之禮褅嘗之義治國如諸掌

心存善意垂訓以格人非聖賢效仿

文武之政布在方策方法原則細詳

其人存則政舉其人亡則政息惆悵

進退對錯當要知於衾影無愧上蒼

人無虧心於慎獨莫要影射當自創

有智表明哲羮慎反求諸己自立強

謙德禮讓先有牆宇做惡果報難擋

道聽塗說不可為且莫惑眾擾道場

人道敏政地道敏樹一切順遂榮昌

夫政也者蒲盧也自然之理玄妙藏

相信善惡終有報近報在己莫猖狂

助人為善心常樂護生則開一扇窗

上天事奉行臨眺擁護道場責任扛

行善積德天加被有吉神護好事降

改自新大道行永無惡心修己性王

為政在人取人以身喜曜四周和祥

修身以道修道以人自我涵養德芳

古聖先賢傳千古子孫受惠而不忘

文王以德處臻盛百兒孝之人景仰

積陰德百福駢臻則在自主作棟樑

聖凡並兼修福慧作則而立以倜儻

萬事必須達觀也知報恩當仁不讓

正義路廣走得遠慾情道狹受捆綁

公心不昧六賊無自己無為有肚量

仁者人也親親為大孝敬父母為上

義者宜也尊敬為大行之最好禮尚

量大福就大如彌勒善哉氣宇軒昂

君子兢兢愷悌也明智者心不渺茫

做事精神集中一根源來龍去脈詳

向道不踏雲路也彌篤得志濟世匡

歡喜相聚祥瑞顯彼此中肯心之慷

厚德積福可知否從陰騭中建功揚

親親之殺尊賢之等禮之所生不莽

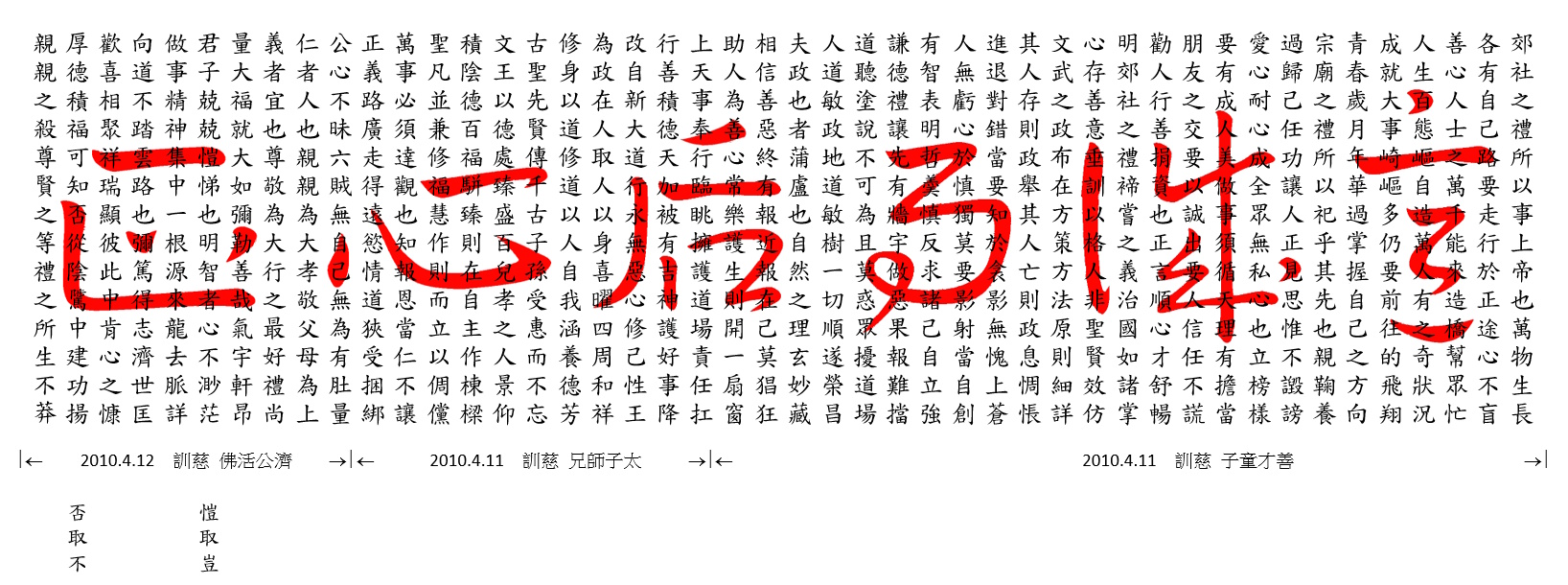

訓中訓:意誠而后心正

訓中再訓:(文昌帝君丹桂籍;彌勒救苦真經)

(修數)百年崎嶇之路 造千萬人往來之橋 垂訓以格人非 捐資以成人美 做事須循天理

出言要順人心 見先哲於羮牆 慎獨知於衾影 諸惡莫作 眾善奉行 永無惡曜加臨

常有吉神擁護 近報則在自己 遠報則在兒孫 百福駢臻 千祥雲集 豈不從陰騭中得來者哉

彌勒

【簡譯】

修整幾百年來都是崎嶇不平的道路,以利於行走,建造修葺許多人來往的河橋,留傳訓言給後人鑒別確定事情是非善惡,捐贈錢財成全別人的好事善事,做人做事都要遵循天理,合乎道理,說話要合乎公道人心,慎防禍從口出,不要拘泥於往古聖賢的道理學說,就像葉公只會畫龍,而不知有真龍!獨行不愧影,獨臥不愧衾,能做到衾影不愧時才是慎獨慎到極處,不要造作種種惡事;身體力行種種善事,這樣就永遠沒有災星加禍,常常會有吉神照耀護佑,時間快點就有善報在自己,時間慢點就有善報在兒孫後代,百福臨門,萬事吉祥如意,難道不是從積累陰德中得來的嗎?

註:

中庸第十九章

子曰:「武王、周公,其達孝矣乎!夫孝者:善繼人之志,善述人之事者也。春、秋修其祖廟,陳其宗器,設其裳衣,薦其時食。宗廟之禮,所以序昭穆也;序爵,所以辨貴賤也;序事,所以辨賢也;旅酬下為上,所以逮賤也;燕毛,所以序齒也。踐其位,行其禮,奏其樂,敬其所尊,愛其所親,事死如事生,事亡如事存,孝之至也。郊社之禮,所以事上帝也;宗廟之禮,所以祀乎其先也。明乎郊社之禮、禘嘗之義,治國其如示諸掌乎!」

一、昭穆:《禮記-王制》:「天子七廟,三昭三穆,與太祖之廟而七。諸侯五廟,二昭二穆,與太祖之廟而五。大夫三廟,一昭一穆,與太祖之廟而三。士一廟,庶人祭於寢。」在周代,是根據等級來確定祭祀宗廟的數量。後來則泛指帝王的宗廟。延伸到民間,祠堂神主牌的擺放次序也就是昭穆制度。左昭右穆在民間有一話:「父子到死不相見;爺孫總是倆相依。」這意思是祖先排位順序所呈現的現象,除了第一祖先祂的左邊是兒子的牌位,右邊是孫子的牌位之外,從第二祖先開始,順序都是祖孫在一起,兒子不相見。例如第二祖的左邊是孫子的牌位,而兒子的牌位,在初祖也就是他的父親的右邊,其祂都是如此排列,所以才有死後,父與子的牌位不會在一起,而是與孫子倆相依。

二、旅酬:旅是晚輩,酬是尊敬,意思是晚輩為長輩斟酒,然後舉杯向長輩禮敬,然後再互敬的意思。

三、燕毛:燕:宴飲。毛:毛髮的顏色。謂以毛髮的顏色,來分配長幼座位的順序。

四、禘:是祭祀宗廟的大禮,禘音帝,是王者在太廟行五年一大祭的名。灌是祭前用鬱鬯(古時酒名)酒洒地,以示迎神,然後再舉行禘祭。

五、治國其如示諸掌乎:《論語-八佾》或問禘之說。子曰:「不知也;知其說者之於天下也,其如示諸斯乎!」指其掌。這一章述說者用很傳神的方式來描述,孔子說不知,但又伸出手掌表示,若知道的話,天下大事如同掌握在手中一樣。禘祭之禮是天子所行之祭祖禮,這祖不同於一般諸候之祖,是代表國家正統傳承,周朝是建立在禮樂制度上,孔子說不知,是因為當時的周朝,是處於禮崩樂壞,若下人都明白與維護這禮樂制度,則禘祭才有其意義,這時天下秩序,不就如同掌中一樣易於掌控了嗎。

白話語意解:

孔子說:「武王和周公,是天下的人共同稱讚能夠盡孝道的人,這個孝的含義,就是能夠繼承先人的志向,傳述並且完成先人的事業。每次遇到祭祀的時候,要先修好祖宗的廟宇,陳列好祖先留傳下來的祭器,擺設好祖先穿過的衣服,很誠心獻供四季應時出產的新鮮食物。」祖宗廟宇裡面祭祀的禮節,凡是參加祭典的人,就是要排列成秩序左為昭右為穆的次序。排列官爵的高低,以分別官級的大小,排列各種的職事,來分別子孫德業的大小,祭祀完畢宴飲時,由晚輩向長輩敬酒,使晚輩也有斟酒的光榮,祭畢吃飯的時候,依頭髮的黑白來定座位,是用來排列長幼順序,以達到敬老尊賢的美好風俗。當祭祀典禮開始後,誠心誠意的走到祖先神位的前面,行祭祀祖先的禮儀,演奏祭祀祖先的音樂,尊敬祖先在生前所尊敬的尊天之道,愛講述祖先生前所親近的愛他之德,事奉死的如同事奉活的一樣,事奉逝世的祖先,如同事奉尚健在者一樣,能夠這樣,才算是盡孝道到了極點。祭天地的禮儀,是用來事奉生育天地萬物的真主宰,以報答上天養育萬物的恩典;宗廟的禮儀,是用來祭祀祖先的,以報答父母養育的劬勞。如果能夠明瞭祭祀郊社、宗廟的禮儀及意義,那麼對治理國家,就好像看自己手掌上的紋路,那樣清楚容易了。

中庸第廿章(哀公問政一)

哀公問政。子曰:「文、武之政,布在方策,其人存,則其政舉;其人亡,則其政息。人道敏政,地道敏樹。夫政也者,蒲盧也。故為政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。仁者人也,親親為大;義者宜也,尊賢為大。親親之殺,尊賢之等,禮所生也。在下位不獲乎上,民不可得而治矣!故君子不可以不修身;思修身,不可以不事親;思事親,不可以不知人;思知人,不可以不知天。天下之達道五,所以行之者三,曰:君臣也,父子也,夫婦也,昆弟也,朋友之交也,五者天下之達道也。知仁勇三者,天下之達德也,所以行之者一也。或生而知之,或學而知之,或困而知之,及其知之,一也;或安而行之,或利而行之,或勉強而行之,及其成功,一也。」

一、哀公:姬姓,名將,為春秋諸侯國魯國君主之一,是魯國第二十六任君主。魯定公之子,承襲魯定公擔任該國君主,在位27年。魯哀公曾經試圖恢復君主權力,同三家大夫衝突加劇,終致流亡越國。魯哀公27年,魯哀公通過邾國逃到越國。《春秋左傳•哀公十六年》夏,四月,己丑,孔丘卒,公誄之曰,旻天不弔,不憖遺一老,俾屏余一人以在位,煢煢余在疚,嗚呼,哀哉,尼父無自律,子贛曰,君其不沒於魯乎,夫子之言曰,禮失則昏,名失則愆,失志為昏,失所為愆,生不能用,死而誄之,非禮也,稱一人,非名也,君兩失之。子貢預測魯哀公「不得沒於魯」,也就是客死他鄉,後果然死於越國。 子貢的預測,以觀察主事者於禮上是否有失?然後判斷其下場,當對應到失禮之處。

二、方策:「方」為木版。「策」為竹簡。方策:喻為當時的書籍、史冊。

三、蒲盧:果蠃。一種細腰的蜂。鄭玄注:「蒲盧,蜾嬴,謂土蜂也。《詩》曰:『螟蛉有子,蜾嬴負之。』螟蛉,桑蟲也,蒲盧取桑蟲之子去而變化之,以成爲己子,政之於百姓,若蒲盧之於桑蟲然。」果蠃是一種雄蜂,本身不能繁殖,將桑蟲幼蟲螟蛉當子帶回養育,鄭玄解釋蒲盧邊養邊祝禱,像我!像我!希望能變成與自己一樣,表示當政者希望百姓能教化成為為善者。而朱熹採用的是沈括《夢溪筆談》的蒲葦說。孔子說的是為政在人,什麼地長什麼樹,什麼人行什麼政。蒲葦用途極廣,就看在什麼人手裡了。唐朝詩僧貫休說:「右聽青女鏡,左聽宣尼鐸。政術似蒲盧,詩情出沖漠。」蒲盧是指昆蟲還是植物,都表示為政之術。

四、親親之殺:第一個「親」為動詞,第二個「親」為名詞。親親:親愛自己的親人。「殺」(音曬)為等差。全句指:對親人的親愛有至親、次親、遠親的等差!如父母就比伯叔加一等。《論語-子路》葉公語孔子曰:「吾黨有直躬者,其父攘羊,而子證之。」孔子曰:「吾黨之直者異於是。父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」 葉公傾向於法家思想,一是一;二是二的正直行為,孔子則是仁道思想,親情間的天性顯露,所以孔孟思想提倡「親親」,是人之天性自然。

五、本章是孔子告誨哀公為政之道,在於取人修身,以及五達道、三達德,以人存政舉為主體,分條闡述。合「智仁勇」三達德為一的「至誠」,朱熹的注解是:「一則誠而已!達道雖人所共由,然無三德,則無以行之,達德雖人所共得,然一有不誠,則人欲間之,而德非其德矣。」程伊川也說:「所謂誠者,止是誠實此三者,三者之外,更別無誠。」「誠明」是中庸的心法核心,詳細闡釋在二十二至二十六章。

白話語意解:

魯哀公向孔子問治理國政的道理,孔子答:「文王、武王施政的方法與原則,皆記載於史書典籍中。可惜的是,必須要有向文王、武王那樣有道德的好人在,這種政治制度才能施行起來,這些崇德好人死了,這種政治制度也隨之息滅了。人有道,政治自然很快的上軌道,治理良好;同理,地質好、地氣旺的地方,樹木自然成長迅速。同理,國家的政務,只要不違逆人性,善政就像蒲葦草的生長一樣,極短的時間就能蔚成一片,治理國政若能得遇天時、地利、人和的好因緣,自然能很快的見到成果。所以治理政事,首先重視輔佐良臣的選擇;而求取賢才的要件,在於選擇懂得修身的人,修身的方法,須本著中庸之道,修此道便能歸於仁。所謂仁,就是人的天性,以孝敬、報恩之心親愛父母為最重要。所謂義就是合宜的意思,就是做事有原則、有責任、能溝通,以尊重賢德為最重要。而孝敬親人亦有親疏遠近的等差,就好比父母要比伯叔加一等。敬重賢德長輩,亦有深淺先後的等級,就好比老師要比同學加一等,公侯要比伯子男加一等,有「親」有「尊」等等秩序,就是「禮節」之所以設立的根源。人臣處在下位,不得於君上之意,則不得居位以治民。所以有志於學道或治國的君子,不可以不重視修身;想修身,就不能不先孝敬父母,要想事奉父母,克盡子道,就不可以不明瞭人性之善與做人的道理,要明瞭人性善美與做人的道理,就不得不知天理。天下所通行的人倫大道有五種,實行五種人道,卻有三種功夫。所謂人倫大道即是君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友之交情,而這五種天下共通的倫常之道,在於智仁勇三種人人本具的先天德行,為天下所共通的,若能發露實踐出來,卻只有一個「誠」。以上這些共通的人倫大道和德行,從了悟的層次上來看,這個「誠」有人是與生具來不必學就會,有人是經過學習後才會,有些人要下苦功,於困頓中才明白。「誠」的層次先後雖有不同,但是達到誠的結果都是一樣沒有差別的。從實踐的層次上看,有的人心安理得欣喜的去實踐,有的人在名引利誘下,認為有好處才去實踐,有的人必須在很大氣力,或靠他力,或靠某力量來強迫他才去實踐,實踐的過程無論自然與否,最後的成就都是相同,並無前後早晚的分別。