-

大學

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

君子不可以不修身盡力做品德香

帶領眾生仁義宣說彌陀修返故鄉

思知人不可以不事親報答之撫養

同心同德駕法舟聖佛菩薩互助幫

修道難免有考驗歷經磨練方成長

善護菩薩之愿心真空妙有掃四相

若有使命眾生救道要灌溉漸茁壯

受苦了罪要明白苦盡甘來德安享

思事親不可以不知人懂得互體諒

思知人不可以不知天順理邁康莊

聖與凡要雙並齊輕重自我來衡量

珍惜上天降的寶看輕非寶名利相

人生順逆苦樂嚐勇往不懼懷希望

志於聖賢救仁風領悟世事夢一場

莫要以權勒令也低心下氣訪賢良

一路修道不忘真經彌勒常常頌揚

天下之達道五行之者三可參可詳

君臣父子夫婦昆弟朋友五者行倡

升降一念當謹慎考三期善惡罰賞

修行辦道有體證當要乘風破萬浪

要攀越峻嶺一印一步落實難關闖

有毓秀鍾靈地花草原在如圖景象

行禮義干櫓也拈花笑中不傳文章

天下之達道也不妄為仁道來顯彰

智仁勇三者天下之達德也當培養

此生有緣逢天道聖賢等精神留芳

修道掃三毒心莫掛牽號召拯炎涼

看日月星眾桃李圓轉如意道興旺

公正之心行王道修真收心不迷惘

領悟了天大地大證四諦了輪迴網

大德敦化道闡揚小德川流喚羔羊

所以行之者一也誠者道也心明朗

最好晨曦在戊朝新鮮之氣體健康

有緣得受明師點神兵雲雷護法降

不分對待要一致己不受震慄退堂

行功立德要及時志堅開展助白陽

或生而知之學而知之天性皆一樣

困而知之及其知之一也下學不喪

或安而行之利而行之根器深淺藏

德者得九蓮乘品花盛母頒喜洋洋

孝敬父母法聖天年老者垂愛在旁

道從中華傳上教授道義共駕法航

得聞大道知所歸不枉人間走一趟

各人有責任在仁天聖佛拯救原皇

世間劫數神鬼不安寧親體莫徬徨

或勉強而行之及其成功一也體詳

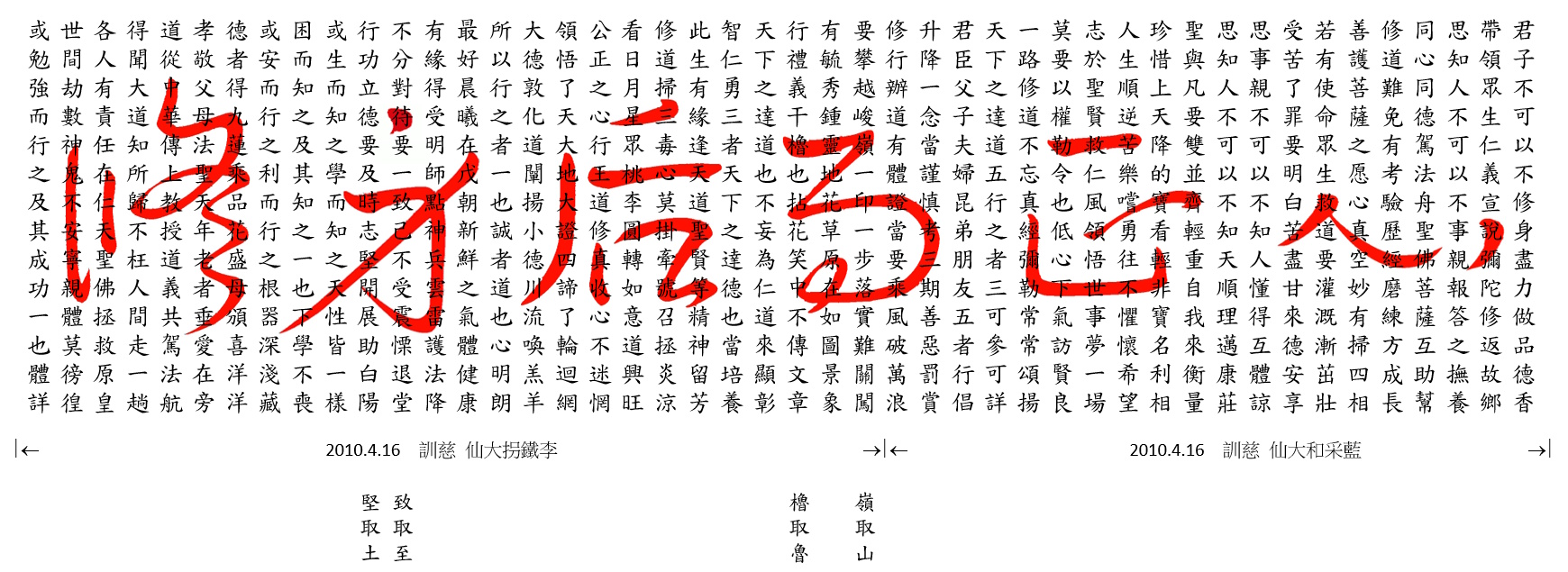

訓中訓:心正而后身修

訓中再訓:(彌勒救苦真經)

救苦真經

佛說彌勒救苦經 彌勒下世不非輕

領寶齊魯靈山地 拈花印證考三乘

落在中原三星地 大證四川王桃心

天真收圓掛聖號 等待時至點神兵

雲雷震開戊己土 天下神鬼不安寧

親在仁天中華母 九蓮聖教歸上乘

天花老母垂

【簡譯】

釋迦牟尼佛演說彌勒菩薩,當來下生次第成佛之一大事因緣。彌勒尊佛下世成佛之因緣不是簡單平凡的。

路祖領授上天使命及權柄降生在自古常出聖人的靈感山東地域。如同釋尊以拈花印證及考校上中下三層次修行者之境地。

濟公活佛應命降生為弓長祖並在北京三星客棧開展大道傳揚。後證道歸空於四川成都王木兆家。

天然古佛與月慧菩薩同領天命辦理末後收圓大事。等待天時與機緣成熟便號令天神兵將協助三曹普渡。

仙佛兵將護壇明師一指如同驚雷般打開玄關寶地。天上仙神忙碌註記,地府九玄七祖沾光,冤親債主伸鳴,天上人間地府皆不安寧。

心中仁德悲憫眾生的中華聖母,將上上品的道歸一於上乘法門傳揚。

無生老母降下(大道金線傳承)

註:

中庸第廿章(哀公問政一)

哀公問政。子曰:「文、武之政,布在方策,其人存,則其政舉;其人亡,則其政息。人道敏政,地道敏樹。夫政也者,蒲盧也。故為政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。仁者人也,親親為大;義者宜也,尊賢為大。親親之殺,尊賢之等,禮所生也。在下位不獲乎上,民不可得而治矣!故君子不可以不修身;思修身,不可以不事親;思事親,不可以不知人;思知人,不可以不知天。天下之達道五,所以行之者三,曰:君臣也,父子也,夫婦也,昆弟也,朋友之交也,五者天下之達道也。知仁勇三者,天下之達德也,所以行之者一也。或生而知之,或學而知之,或困而知之,及其知之,一也;或安而行之,或利而行之,或勉強而行之,及其成功,一也。」

一、哀公:姬姓,名將,為春秋諸侯國魯國君主之一,是魯國第二十六任君主。魯定公之子,承襲魯定公擔任該國君主,在位27年。魯哀公曾經試圖恢復君主權力,同三家大夫衝突加劇,終致流亡越國。魯哀公27年,魯哀公通過邾國逃到越國。《春秋左傳•哀公十六年》夏,四月,己丑,孔丘卒,公誄之曰,旻天不弔,不憖遺一老,俾屏余一人以在位,煢煢余在疚,嗚呼,哀哉,尼父無自律,子贛曰,君其不沒於魯乎,夫子之言曰,禮失則昏,名失則愆,失志為昏,失所為愆,生不能用,死而誄之,非禮也,稱一人,非名也,君兩失之。子貢預測魯哀公「不得沒於魯」,也就是客死他鄉,後果然死於越國。子貢的預測,以觀察主事者於禮上是否有失?然後判斷其下場,當對應到失禮之處。

二、方策:「方」為木版。「策」為竹簡。方策:喻為當時的書籍、史冊。

三、蒲盧:果蠃。一種細腰的蜂。鄭玄注:「蒲盧,蜾嬴,謂土蜂也。《詩》曰:『螟蛉有子,蜾嬴負之。』螟蛉,桑蟲也,蒲盧取桑蟲之子去而變化之,以成爲己子,政之於百姓,若蒲盧之於桑蟲然。」果蠃是一種雄蜂,本身不能繁殖,將桑蟲幼蟲螟蛉當子帶回養育,鄭玄解釋蒲盧邊養邊祝禱,像我!像我!希望能變成與自己一樣,表示當政者希望百姓能教化成為為善者。而朱熹採用的是沈括《夢溪筆談》的蒲葦說。孔子說的是為政在人,什麼地長什麼樹,什麼人行什麼政。蒲葦用途極廣,就看在什麼人手裡了。唐朝詩僧貫休說:「右聽青女鏡,左聽宣尼鐸。政術似蒲盧,詩情出沖漠。」蒲盧是指昆蟲還是植物,都表示為政之術。

四、親親之殺:第一個「親」為動詞,第二個「親」為名詞。親親:親愛自己的親人。「殺」(音曬)為等差。全句指:對親人的親愛有至親、次親、遠親的等差!如父母就比伯叔加一等。《論語-子路》葉公語孔子曰:「吾黨有直躬者,其父攘羊,而子證之。」孔子曰:「吾黨之直者異於是。父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」 葉公傾向於法家思想,一是一;二是二的正直行為,孔子則是仁道思想,親情間的天性顯露,所以孔孟思想提倡「親親」,是人之天性自然。

五、本章是孔子告誨哀公為政之道,在於取人修身,以及五達道、三達德,以人存政舉為主體,分條闡述。合「智仁勇」三達德為一的「至誠」,朱熹的注解是:「一則誠而已!達道雖人所共由,然無三德,則無以行之,達德雖人所共得,然一有不誠,則人欲間之,而德非其德矣。」程伊川也說:「所謂誠者,止是誠實此三者,三者之外,更別無誠。」「誠明」是中庸的心法核心。

白話語意解:

魯哀公向孔子問治理國政的道理,孔子答:「文王、武王施政的方法與原則,皆記載於史書典籍中。可惜的是,必須要有向文王、武王那樣有道德的好人在,這種政治制度才能施行起來,這些崇德好人死了,這種政治制度也隨之息滅了。人有道,政治自然很快的上軌道,治理良好;同理,地質好、地氣旺的地方,樹木自然成長迅速。同理,國家的政務,只要不違逆人性,善政就像蒲葦草的生長一樣,極短的時間就能蔚成一片,治理國政若能得遇天時、地利、人和的好因緣,自然能很快的見到成果。所以治理政事,首先重視輔佐良臣的選擇;而求取賢才的要件,在於選擇懂得修身的人,修身的方法,須本著中庸之道,修此道便能歸於仁。所謂仁,就是人的天性,以孝敬、報恩之心親愛父母為最重要。所謂義就是合宜的意思,就是做事有原則、有責任、能溝通,以尊重賢德為最重要。而孝敬親人亦有親疏遠近的等差,就好比父母要比伯叔加一等。敬重賢德長輩,亦有深淺先後的等級,就好比老師要比同學加一等,公侯要比伯子男加一等,有「親」有「尊」等等秩序,就是「禮節」之所以設立的根源。人臣處在下位,不得於君上之意,則不得居位以治民。所以有志於學道或治國的君子,不可以不重視修身;想修身,就不能不先孝敬父母,要想事奉父母,克盡子道,就不可以不明瞭人性之善與做人的道理,要明瞭人性善美與做人的道理,就不得不知天理。天下所通行的人倫大道有五種,實行五種人道,卻有三種功夫。所謂人倫大道即是君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友之交情,而這五種天下共通的倫常之道,在於智仁勇三種人人本具的先天德行,為天下所共通的,若能發露實踐出來,卻只有一個「誠」。以上這些共通的人倫大道和德行,從了悟的層次上來看,這個「誠」有人是與生具來不必學就會,有人是經過學習後才會,有些人要下苦功,於困頓中才明白。「誠」的層次先後雖有不同,但是達到誠的結果都是一樣沒有差別的。從實踐的層次上看,有的人心安理得欣喜的去實踐,有的人在名引利誘下,認為有好處才去實踐,有的人必須在很大氣力,或靠他力,或靠某力量來強迫他才去實踐,實踐的過程無論自然與否,最後的成就都是相同,並無前後早晚的分別。