-

大學

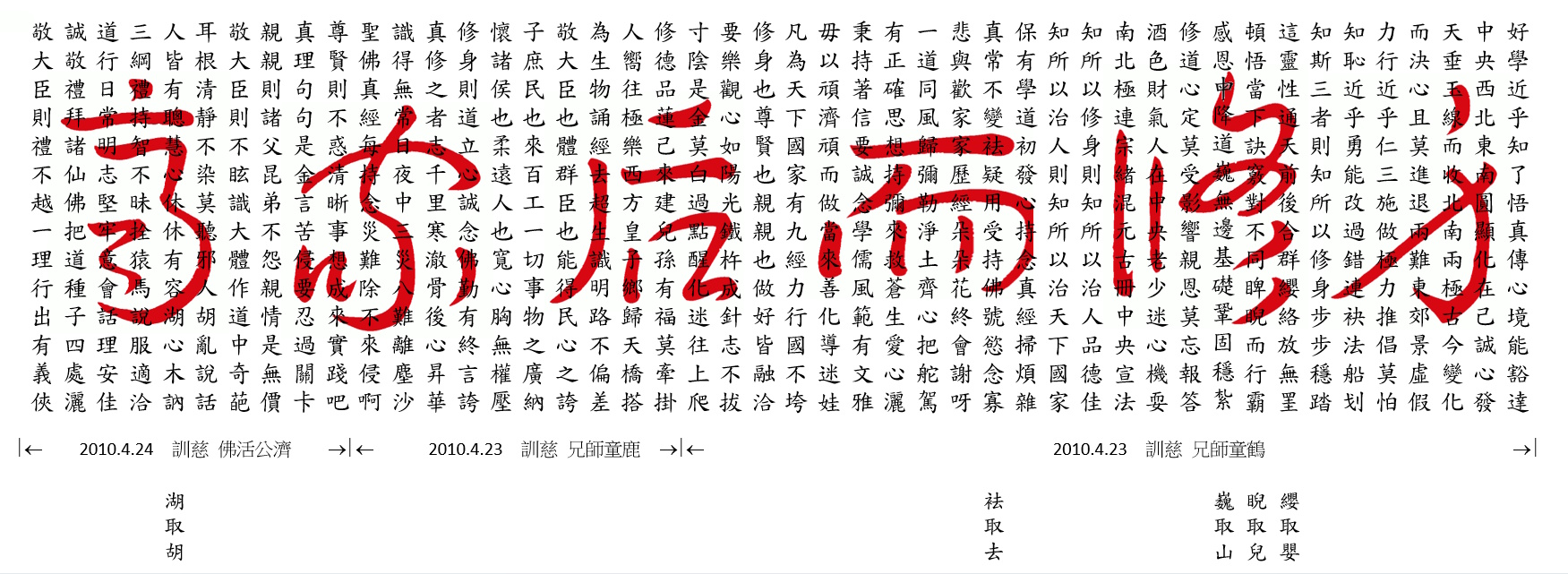

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

好學近乎知了悟真傳心境能豁達

中央西北東南圓顯化在己誠心發

天垂玉線而收北南兩極古今變化

而決心且莫進退兩難東郊景虛假

力行近乎仁三施做極力推倡莫怕

知恥近乎勇能改過錯連袂法船划

知斯三者則知所以修身步步穩踏

這靈性通天前後合群纓絡放無罣

頓悟當下訣竅對不同睥睨而行霸

感恩

修道心定莫受影響親恩莫忘報答

酒色財氣人在中央老少迷心機耍

南北極連宗緒混元古冊中央宣法

知所以修身則知所以治人品德佳

知所以治人則知所以治天下國家

保有學道初發心持念真經掃煩雜

真常不變袪疑用受持佛號慾念寡

悲與歡家家歷經朵朵花終會謝呀

一道同風歸彌勒淨土齊心把舵駕

有正確思想持彌來救蒼生愛心灑

秉持著信要誠念學儒風範有文雅

毋以頑濟頑而做當來善化導迷娃

凡為天下國家有九經力行國不垮

修身也尊賢也親親也做好皆融洽

要樂觀心如陽光鐵杵成針志不拔

寸陰是金莫白過點醒化迷往上爬

修德品蓮己來建兒孫有福莫牽掛

人嚮往極樂西方皇子鄉歸天橋搭

為生物誦經去超生識明路不偏差

敬大臣也體群臣也能得民心之誇

子庶民也來百工一切事物之廣納

懷諸侯也柔遠人也寬心胸無權壓

修身則道立心誠念佛勤有終言誇

真修之者志千里寒澈骨後心昇華

識得無常日夜中三災八難離塵沙

聖佛真經每持念災難除不來侵啊

尊賢則不惑清晰事想成來實踐吧

真理句句是金言苦侵要忍過關卡

親親則諸父昆弟不怨親情是無價

敬大臣則不眩識大體作道中奇葩

耳根清靜不染莫聽邪人胡亂說話

人皆有聰慧心休休有容湖心木訥

三綱禮持智不昧拴猿馬說服適洽

道行日常明志堅牢意會話理安佳

誠敬禮拜諸仙佛把道種子四處灑

敬大臣則禮不越一理行出有義俠

訓中訓:身修而后家齊

訓中再訓:(彌勒救苦真經)

玉線 收圓顯化在古東

南北兩極連宗緒 混元古冊在中央

老

嬰兒要想歸家去 持念當來彌勒經

用心持念佛來救 朵朵金蓮去超生

識得西來白陽子 鄉兒點鐵化成金

每日志心常持念 三災八難不來侵

要想成佛勤禮拜 常持聰明智慧心

休聽邪人胡說話 牢栓意馬

【簡譯】

(無生老母降下)大道金線傳承。在過去古老的東方,這些認理皈真,徹悟正道,圓滿內聖功夫的聖者,實現了內在的信念。

將差異極大的教門教法找尋出其源頭及核心法要。是先地生之前的道為核心。

無生老

靈性要向回歸來時處。要經常持守誦念當來下生彌勒佛所留下的經言。

真心實意的持守誦念會感召仙佛來相救。使之穩坐蓮臺超生了死。

要認識自己本是發願於白陽期來助道的西天佛子。來自西天故鄉的孩兒為點化五濁惡世為金蓮淨土地。

每天都能以經常持守誦念為志願來實踐。則逢遇風、火、水災難或障礙修行的八大難處都能一一化解不受侵害。

要想就竟成佛者需勤加對其虛心禮敬。常保持著聰敏及智慧的心。

不要聽信心念不正的邪惡之人的胡亂謗語。讓自己的念頭思緒牢牢拴緊

註:

中庸第廿章(哀公問政一)

哀公問政。子曰:「文、武之政,布在方策,其人存,則其政舉;其人亡,則其政息。人道敏政,地道敏樹。夫政也者,蒲盧也。故為政在人,取人以身,修身以道,修道以仁。仁者人也,親親為大;義者宜也,尊賢為大。親親之殺,尊賢之等,禮所生也。在下位不獲乎上,民不可得而治矣!故君子不可以不修身;思修身,不可以不事親;思事親,不可以不知人;思知人,不可以不知天。天下之達道五,所以行之者三,曰:君臣也,父子也,夫婦也,昆弟也,朋友之交也,五者天下之達道也。知仁勇三者,天下之達德也,所以行之者一也。或生而知之,或學而知之,或困而知之,及其知之,一也;或安而行之,或利而行之,或勉強而行之,及其成功,一也。」

一、哀公:姬姓,名將,為春秋諸侯國魯國君主之一,是魯國第二十六任君主。魯定公之子,承襲魯定公擔任該國君主,在位27年。魯哀公曾經試圖恢復君主權力,同三家大夫衝突加劇,終致流亡越國。魯哀公27年,魯哀公通過邾國逃到越國。《春秋左傳•哀公十六年》夏,四月,己丑,孔丘卒,公誄之曰,旻天不弔,不憖遺一老,俾屏余一人以在位,煢煢余在疚,嗚呼,哀哉,尼父無自律,子贛曰,君其不沒於魯乎,夫子之言曰,禮失則昏,名失則愆,失志為昏,失所為愆,生不能用,死而誄之,非禮也,稱一人,非名也,君兩失之。子貢預測魯哀公「不得沒於魯」,也就是客死他鄉,後果然死於越國。子貢的預測,以觀察主事者於禮上是否有失?然後判斷其下場,當對應到失禮之處。

二、方策:「方」為木版。「策」為竹簡。方策:喻為當時的書籍、史冊。

三、蒲盧:果蠃。一種細腰的蜂。鄭玄注:「蒲盧,蜾嬴,謂土蜂也。《詩》曰:『螟蛉有子,蜾嬴負之。』螟蛉,桑蟲也,蒲盧取桑蟲之子去而變化之,以成爲己子,政之於百姓,若蒲盧之於桑蟲然。」果蠃是一種雄蜂,本身不能繁殖,將桑蟲幼蟲螟蛉當子帶回養育,鄭玄解釋蒲盧邊養邊祝禱,像我!像我!希望能變成與自己一樣,表示當政者希望百姓能教化成為為善者。而朱熹採用的是沈括《夢溪筆談》的蒲葦說。孔子說的是為政在人,什麼地長什麼樹,什麼人行什麼政。蒲葦用途極廣,就看在什麼人手裡了。唐朝詩僧貫休說:「右聽青女鏡,左聽宣尼鐸。政術似蒲盧,詩情出沖漠。」蒲盧是指昆蟲還是植物,都表示為政之術。

四、親親之殺:第一個「親」為動詞,第二個「親」為名詞。親親:親愛自己的親人。「殺」(音曬)為等差。全句指:對親人的親愛有至親、次親、遠親的等差!如父母就比伯叔加一等。《論語-子路》葉公語孔子曰:「吾黨有直躬者,其父攘羊,而子證之。」孔子曰:「吾黨之直者異於是。父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」 葉公傾向於法家思想,一是一;二是二的正直行為,孔子則是仁道思想,親情間的天性顯露,所以孔孟思想提倡「親親」,是人之天性自然。

五、本章是孔子告誨哀公為政之道,在於取人修身,以及五達道、三達德,以人存政舉為主體,分條闡述。合「智仁勇」三達德為一的「至誠」,朱熹的注解是:「一則誠而已!達道雖人所共由,然無三德,則無以行之,達德雖人所共得,然一有不誠,則人欲間之,而德非其德矣。」程伊川也說:「所謂誠者,止是誠實此三者,三者之外,更別無誠。」「誠明」是中庸的心法核心。

白話語意解:

魯哀公向孔子問治理國政的道理,孔子答:「文王、武王施政的方法與原則,皆記載於史書典籍中。可惜的是,必須要有向文王、武王那樣有道德的好人在,這種政治制度才能施行起來,這些崇德好人死了,這種政治制度也隨之息滅了。人有道,政治自然很快的上軌道,治理良好;同理,地質好、地氣旺的地方,樹木自然成長迅速。同理,國家的政務,只要不違逆人性,善政就像蒲葦草的生長一樣,極短的時間就能蔚成一片,治理國政若能得遇天時、地利、人和的好因緣,自然能很快的見到成果。所以治理政事,首先重視輔佐良臣的選擇;而求取賢才的要件,在於選擇懂得修身的人,修身的方法,須本著中庸之道,修此道便能歸於仁。所謂仁,就是人的天性,以孝敬、報恩之心親愛父母為最重要。所謂義就是合宜的意思,就是做事有原則、有責任、能溝通,以尊重賢德為最重要。而孝敬親人亦有親疏遠近的等差,就好比父母要比伯叔加一等。敬重賢德長輩,亦有深淺先後的等級,就好比老師要比同學加一等,公侯要比伯子男加一等,有「親」有「尊」等等秩序,就是「禮節」之所以設立的根源。人臣處在下位,不得於君上之意,則不得居位以治民。所以有志於學道或治國的君子,不可以不重視修身;想修身,就不能不先孝敬父母,要想事奉父母,克盡子道,就不可以不明瞭人性之善與做人的道理,要明瞭人性善美與做人的道理,就不得不知天理。天下所通行的人倫大道有五種,實行五種人道,卻有三種功夫。所謂人倫大道即是君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友之交情,而這五種天下共通的倫常之道,在於智仁勇三種人人本具的先天德行,為天下所共通的,若能發露實踐出來,卻只有一個「誠」。以上這些共通的人倫大道和德行,從了悟的層次上來看,這個「誠」有人是與生具來不必學就會,有人是經過學習後才會,有些人要下苦功,於困頓中才明白。「誠」的層次先後雖有不同,但是達到誠的結果都是一樣沒有差別的。從實踐的層次上看,有的人心安理得欣喜的去實踐,有的人在名引利誘下,認為有好處才去實踐,有的人必須在很大氣力,或靠他力,或靠某力量來強迫他才去實踐,實踐的過程無論自然與否,最後的成就都是相同,並無前後早晚的分別。