-

大學

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

相互輝映伴道程眾口鑠金志堅守

心正邪神不敢來近身持盈保泰表

弘道姹女敢神佑平安念經災厄消

心有貪妄近於邪正神不幫當知道

經有每天常持念誦多遍通達開竅

有弗辨辨之弗明弗措也深入探討

有弗行行之弗篤弗措也方是賢僚

君子人兩袖清風而三令五申躬蹈

真誠之念慈悲生善念遍布來環繞

持念經多遍得超越持志神清而皓

行道真修持正守枕經籍史悟玄妙

與人隨和大方也喜溢眉宇有禮貌

人一能之己百之有心一定辦得好

人十能之己千之認真可以做得好

察察惟明能妥善尋流溯源要明曉

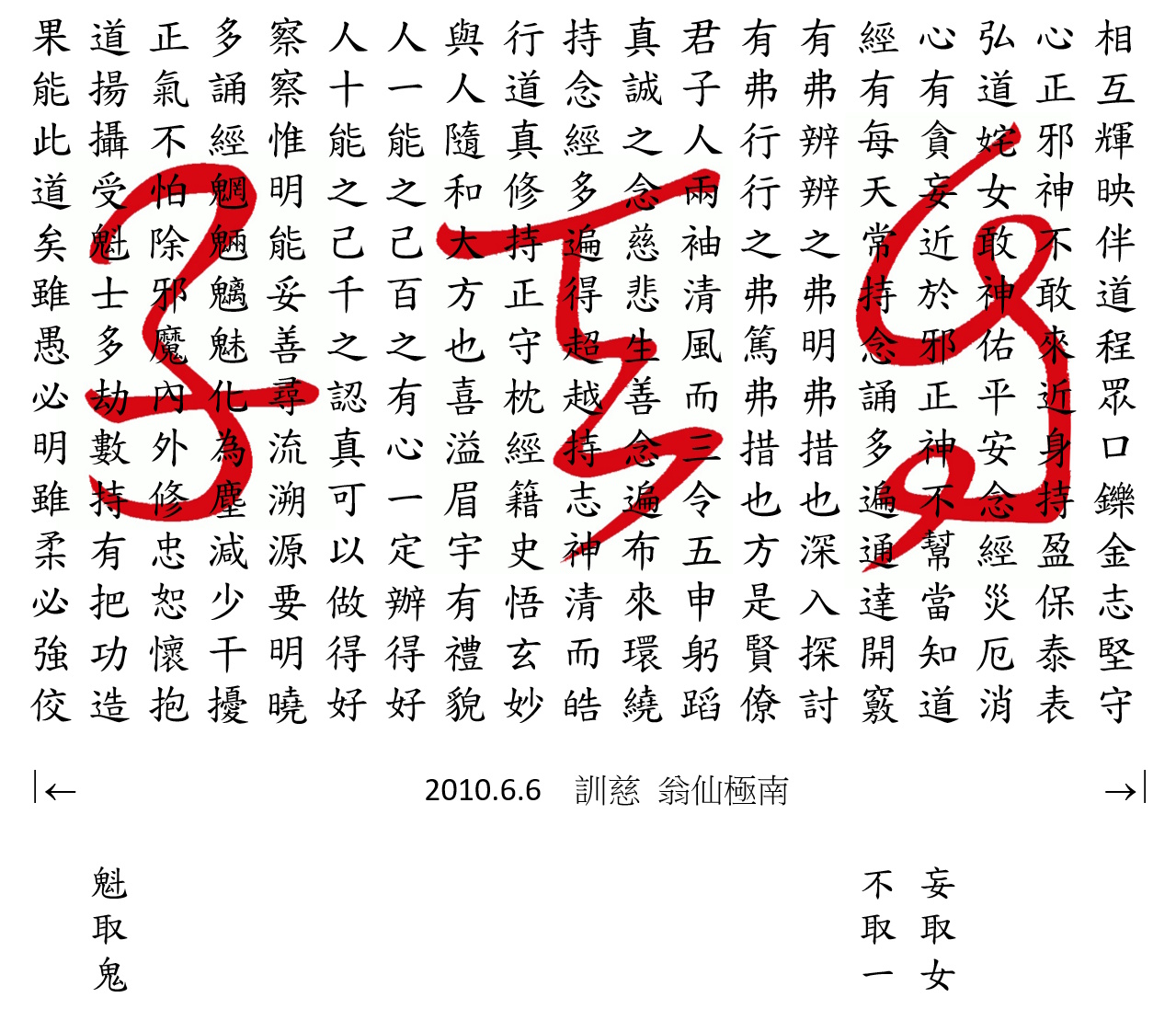

多誦經魍魎魑魅化為塵減少干擾

正氣不怕除邪魔內外修忠恕懷抱

道揚攝受魁士多劫數持有把功造

果能此道矣雖愚必明雖柔必強佼

訓中訓:自天子

訓中再訓:(彌勒救苦真經)

姹女常持念 邪神不敢來近身

持念一遍神通大 持念兩遍得超生

持念三遍神鬼怕 魍魎邪魔化為塵

修持劫內尋

【簡譯】

心念純善的白陽子經常持守誦念白陽藏經。有邪思惡念的鬼神不敢來靠近。

初接觸能持守誦念者會有大神通。能慧心理解經義者便能超生了死。

能對經義感悟深的會使鬼神畏敬懼怕。而魑魅魍魎等邪魔更會消失不見。

在此劫中修行者要尋找

註:

中庸第二十二章(哀公問政三)

「凡事豫則立,不豫則廢。言前定則不跲,事前定則不困,行前定則不疚,道前定則不窮。在下位不獲乎上,民不可得而治矣;獲乎上有道:不信乎朋友,不獲乎上矣;信乎朋友有道:不順乎親,不信乎朋友矣;順乎親有道:反諸身不誠,不順乎親矣;誠身有道:不明乎善,不誠乎身矣。誠者,天之道也;誠之者,人之道也。誠者不勉而中,不思而得,從容中道,聖人也。誠之者,擇善而固執之者也。博學之,審問之,慎思之,明辨之,篤行之。有弗學,學之弗能,弗措也;有弗問,問之弗知,弗措也;有弗思,思之弗得,弗措也;有弗辨,辨之弗明,弗措也,有弗行,行之弗篤,弗措也。人一能之己百之,人十能之己千之。果能此道矣,雖愚必明,雖柔必強。」

一、豫:遲疑不決。猶及豫是兩種動物,《爾雅·釋獸》猶如麂,善登木,似猴而性多疑。豫是一種體形大的象,行穩但速慢。「豫則立」是指不急燥謹慎的準備好,才能成功。

二、跲(音夾):動詞指絆倒、跌倒。《呂氏春秋.慎大覽.不廣》:「鼠前而兔後,趨則跲,走則顛。」 形容詞指言語受阻而不通暢。

三、二十章至二十二章,以哀公問政總結修身、齊家、治國、平天下之次第及作法,歸納出三達德、五倫、九經,而這些唯有透過博學、審問、慎思、明辨、篤行的修學過程並努力的踐行,其中核心的法要在於「誠」,如同萬法歸一。

白話語意解:

無論做任何事情,事前能夠謹慎小心的去做準備,就可以成功;反之,沒有做任何的準備則註定會失敗。說話之前如果可以預先準備,就不會顛倒是非,前後矛盾,甚至說不出話來,那麼言語就不會受阻礙而因此不通順。做事事先有所準備,就不會遭遇到困難;在行事之前能夠預先準備充足,那麼事後就不會有愧疚、悔恨;做人做事的道理先有個定則,那也就不致於在實行時有所不通暢而理盡詞窮。身處在下位的人,如果能夠得到上位者的信任,安其位行其道,就可以順其自然的治理人民。反之,如果得不到上位者的信任,就無法治理人民。要想獲得上位者的信任有一定的方法,那就是得到朋友的信任,如果當朋友都不信任你了,那上位者又如何能夠取信於你呢?那麼,要得到朋友的信任也是有方法的,那就是如果對自己的父母都不能夠孝順了,朋友又怎麼可能會信任於你呢?孝順父母當然同樣也有方法,如果自己反省自身時,卻沒有一絲絲的誠意時,那就很難讓人相信你真的能夠孝順父母了。要讓自己發出真「誠」之意也有一定的方式,但若是無法反省自身並明白至善之所在,那也就無法真心的發自內心的「誠」了。『誠』,是天地自然的真理;一個本性自然真誠的人,不需費任何氣力,行為舉止自然可以合乎於道;不需要任何心思,自然就能夠獲得,自自然然去做,就能和道理相合,這個自然的道理卻只有聖人才能夠做得到。可以做到真誠的人,就更應該要執著於善道,用心努力的好好把握住才行。學習學問,就應該廣博的去學習,詳細的請教、考問,慎重的思考,明白的去分辨並確實的實踐。除非是不想學習,若是有心想要學習,就應該持續的學習,直到達成目標,否則是不會停止的。除非不願意去求教學問,如果想要請教學問,就應該持續求教,若是還有一點點的疑問存在,就不應該放棄請教、考問,直到沒有任何疑惑,否則是不會停止的。除非是不想思考,否則就應該周全的思考,在還沒有思考清楚之前,是絕對不會放棄思考的。除非是不想要明辨是非,如果在還沒有分辨清楚並確切的明白之前,是絕對不可以放棄分辨清楚事情的真理。除非是不願意去實行,如果有心要去做,就應該實行徹底,直到做出想要的成果,否則絕對不會中途停止。每個人的聰明才智各不相同,別人學一遍就學會的,我就學習一百遍;別人學十回就學會的,我就學習一千回。如果願意依循這個道理去實行,則一切事情、道理,都能看得清楚,了解的透徹,就算是才智不高的人也能夠變得很聰明;即使是很柔弱的人,也會變得剛強。

傳下當來大藏經:彌勒菩薩在無始劫前,發愿淨土中成佛,生生世世降臨人間,與無數有緣人共辦修行,這群同修共辦者,互相締結彼此砥礪成長之慧命,無論在紅陽期受釋尊教法而證道,或尚在六道輪轉者,都將在白陽期彌勒為尊時,接續收圓因果。在末劫前諸佛菩薩奉旨到壇,批下編編聖訓,經人間白陽子編撰成冊,留給劫後白陽天使,作為修行之指引。

嬰兒:道家用語,常指下丹田。正確位子在肚臍下 三寸,往體內五至十寸的地方,會陰穴上方

姹女:道家用語,常指上丹田。正確位子在大腦正中央,醫學稱「松果體」或「腦下垂體」。自古密傳不容易得知,非時不降、非人不傳,需真人點化、因緣俱足,方能得無上修真妙法。此處引道家術語指修行圓滿,心性回復到其最初始的真性狀態。

三令五申:再三命令告誡。典故出處:孫武帶著自己寫的兵法去見吳王闔閭,吳王看了以後,雖然覺得孫武寫得不錯,但仍有點不信任,便問孫武:「你的兵法我都看過了,可以試試指揮軍隊嗎?」孫武說:「當然可以。」吳王存心要給孫武出難題,又問:「那用婦女來試驗也可以嗎?」孫武也說可以。於是吳王召集了宮中的嬪妃宮女,一共一百八十名,讓孫武指揮她們。孫武先將她們分成兩隊,命吳王最寵愛的兩個嬪妃做隊長,讓她們每個人都手持長戟,然後發布命令,要她們依令而行。女兵們都說:「明白了。」孫武又抬出鈇鉞等刑具,設定刑罰,並再三向她們申戒,一定要澈底服從軍令。但是當孫武擊鼓發出號令,女兵們卻大笑起來,完全沒有依令行動。孫武就說:「沒有把命令解釋清楚,這是將官的過失。」於是孫武再將剛才的命令詳細解說一次,接著又擊鼓發出號令。但是女兵仍然大笑,沒有依令行動。孫武便說:「沒有把命令解釋清楚,是將官的過失;既然命令已經解釋清楚,卻仍不肯聽令,這就是隊長和士兵們的錯了。」於是孫武命令隨從把兩個隊長推出斬首。吳王本來只是好玩,沒想到孫武竟然真的要斬他的愛姬,嚇得連忙下令阻止,說:「我剛才只是想試試先生的能力,現在我已經知道先生真的很會帶兵,就請先生不要將我的愛姬斬首吧!」孫武卻回答:「我既然已經受命為將領,將領身在軍隊中,就無法完全聽從國君的命令。」仍舊斬了兩個隊長,以收儆戒之效。之後女兵們便完全聽從孫武的命令,不敢再當成兒戲了。「三令五申」是再三的命令告誡的意思,應是當時練兵常用術語,為後人所沿用。

枕經藉史:頭枕著經書,身靠著史書,形容人非常喜愛讀書,與書為友,並以此來形容勤奮學習的狀態,也指精通經史。《文選.班固.答賓戲》:「徒樂枕經藉書,紆體衡門,上無所蔕,下無所根。」

察察惟明:於細微處觀察無遺,而自以為精明。《舊唐書》:「勿渾渾而濁,勿皎皎而清,勿沒沒而闇,勿察察而明。」也作「察察為明」。