-

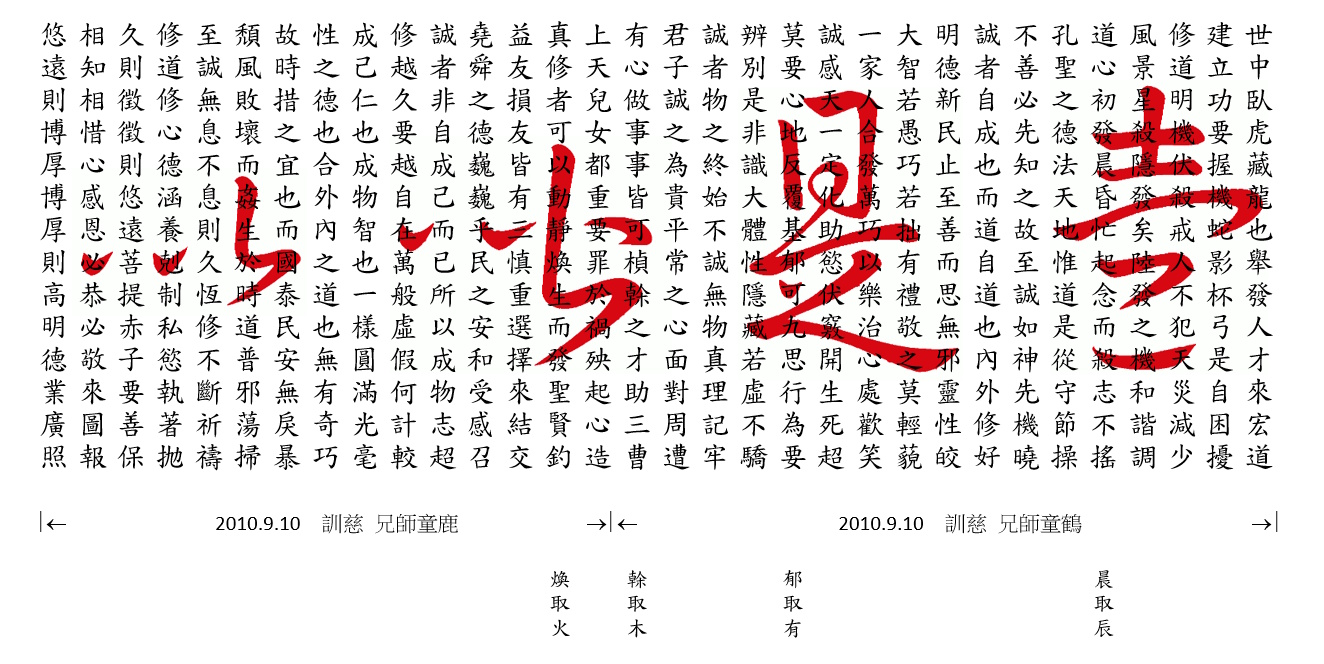

大學

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

世中臥虎藏龍也舉發人才來宏道

建立功要握機蛇影杯弓是自困擾

修道明機伏殺戒人不犯天災減少

風景星殺隱發矣陸發之機和諧調

道心初發晨昏忙起念而殺志不搖

孔聖之德法天地惟道是從守節操

不善必先知之故至誠如神先機曉

誠者自成也而道自道也內外修好

明德新民止至善而思無邪靈性皎

大智若愚巧若拙有禮敬之莫輕藐

一家人合發萬巧以樂治心處歡笑

誠感天一定化助慾伏竅開生死超

莫要心地反覆基郁可九思行為要

辨別是非識大體性隱藏若虛不驕

誠者物之終始不誠無物真理記牢

君子誠之為貴平常之心面對周遭

有心做事事皆可楨榦之才助三曹

上天兒女都重要罪於禍殃起心造

真修者可以動靜煥生而發聖賢釣

益友損友皆有三慎重選擇來結交

堯舜之德巍巍乎民之安和受感召

誠者非自成己而已所以成物志超

修越久要越自在萬般虛假何計較

成己仁也成物智也一樣圓滿光毫

性之德也合外內之道也無有奇巧

故時措之宜也而國泰民安無戾暴

頹風敗壞而姦生於時道普邪蕩掃

至誠無息不息則久恆修不斷祈禱

修道修心德涵養剋制私慾執著抛

久則徵徵則悠遠菩提赤子要善保

相知相惜心感恩必恭必敬來圖報

悠遠則博厚博厚則高明德業廣照

訓中訓:壹是皆以

訓中再訓:(陰符經)

發殺機 星辰隱伏 地發殺機 龍蛇起陸 人發殺機 天地反覆 天人合發 萬化定基

性有巧拙 可以伏藏 九竅之邪 在乎三要 可以動靜 火生於木 禍發必剋 姦生於國 時

【簡譯】

天的殺機迸發則星辰隱匿不顯,地的殺機迸發則龍飛蛇騰,人的殺迸發就天翻地覆,人性與天性契同,善惡變化,無不定其基址,性巧多機謀,性拙多貪癡,一切巧拙之性,皆伏藏不用,人身九竅皆受邪之處,而九竅之中,惟耳目口三者為招邪之要口,九竅可以動,可以靜,木本生火,火發而禍及木,國中有奸,奸動而潰其國

註:

中庸第廿四章

其次致曲。曲能有誠,誠則形,形則著,著則明,明則動,動則變,變則化。唯天下至誠為能化。

一、致曲:致力於某一善道。例如某些忠孝節義之人,雖未成聖但能成就千古典範,為世人所稱頌。若聞義薄雲天便知是關老爺,若聞盡忠報國便曉岳飛大名。神秀作偈曰:「身是菩提樹,心如明鏡臺,時時勤拂拭,勿使惹塵埃。」祖曰:「汝作此偈,未見本性,只到門外,未入門內。如此見解,覓無上菩提,了不可得。...」雖未見性但五祖令人「與人誦持,依此偈修,免墮惡道;依此偈修,有大利益。」

二、曲能有誠:即能時時勤拂拭。

三、誠則形:時時勤拂拭會與自性顯現的作用相似。壇經:

懷讓禪師,金州杜氏子也。初謁嵩山安國師,安發之曹溪參扣。讓至,禮拜,師曰:「甚處來?」

曰:「嵩山。」

師曰:「什麼物,怎麼來?」

曰:「說似一物即不中。」

師曰:「還可修證否?」

曰:「修證即不無,污染即不得。」

師曰:「只此不污染,諸佛之所護念;汝既如是,吾亦如是。」

同樣是掃除塵垢,但差別在悟與不悟耳!悟者的誠是不間斷也無染著,是諸佛之所護念。神秀的勤拂拭,是身行及心念上的潔與不潔,只有其形未得其神。

白話語意解:

若無法自誠明或自明誠般悟性,也可退而求其次的致力於死守善道。堅持這些做人原則也是要持續不斷的,依著先賢典範也能有為者亦若是,逐漸顯著成為立身之風範,這些風範如同光一樣明亮世人,世人也因此感動而產生效法之動力,滙聚成改變世俗風氣的力量,改變向善的力量挽化世界為清平。所以唯有不斷的修身養性才能挽化人心為良善。

中庸第廿五章

至誠之道,可以前知。國家將興,必有禎祥;國家將亡,必有妖孽。見乎蓍龜,動乎四體。禍福將至:善,必先知之;不善,必先知之。故至誠如神。

一、蓍龜,是指蓍草(蓍筮之物)和龜甲(龜卜,用龜甲占卜),古時用來占卜。《易經-繫辭上》:「探賾索隱,鉤深致遠,以定天下之吉凶,成天下之亹亹者,莫大乎蓍龜。」探究事物之形態,求索隱藏在事物內部深處的奧秘, 物在深處,能鉤取之;物在遠方,能招致之,以此來定天下禍福吉凶,所以占卜能夠幫助確定天下的吉凶,並使天下事物都能順利發展。 古時上至天子下至士人,皆有蓍龜者,重事決疑,亦不自專。《尚書》曰:「女則有大疑,謀及乃心,謀及卿士,謀及庶人,謀及卜筮。」古代君王該如何使用卜筮,當你有重大疑問的時候,要先問問你的心,自己仔細想清楚,然後再問問你的眾臣或官員,再問問老百姓,最後則是問卜筮。

二、孔子的弟子中以子貢的預測能力很強,《春秋左傳》中記載了子貢二次預測了君王之死,第一次是預測魯定公會比邾隱公先死,第二次是預測魯哀公會客死他鄉,這二次子貢皆憑藉禮之失而論定,他說禮是死生存亡的主體,一舉一動或左或右,以及揖讓、進退、俯仰,就從這裏來選取它。朝會、祭禮、喪事、征戰,也從這裏來觀察它。

白話語意解:

向道之心不停滯者,可以預判事物發展。就像國家即將興盛,必先出現祥瑞事物,國家即將滅亡,必先出現道德淪喪或偏邪之風氣及重大天災人禍。顯現在占卜問卦的蓍草與龜甲上的卦象,是回應在人的行動言語之中所招致的結果。禍福將要來臨時,是福可以預先知道,是禍也可以預先知道,所以向道不息者如同神示一樣。

中庸第廿六章

誠者自成也,而道自道也。誠者物之終始,不誠無物。是故君子誠之為貴。誠者非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。性之德也,合外內之道也,故時措之宜也。故至誠無息。不息則久,久則徵,徵則悠遠,悠遠則博厚,博厚則高明。博厚,所以載物也;高明,所以覆物也;悠久,所以成物也。博厚配地,高明配天,悠久無疆。如此者,不見而章,不動而變,無為而成。天地之道,可壹言而盡也。其為物不貳,則其生物不測。天地之道,博也厚也,高也明也,悠也久也。今夫天,斯昭昭之多,及其無窮也,日月星辰系焉,萬物覆焉。今夫地,一撮土之多,及其廣厚,載華岳而不重,振河海而不泄,萬物載焉。今夫山,一拳石之多,及其廣大,草木生之,禽獸居之,寶藏興焉。今夫水,一勺之多,及其不測,黿鼉、蛟龍、魚鱉生焉,貨財殖焉。《詩》云:「維天之命,於穆不已!」蓋曰天之所以為天也。「於乎不顯!文王之德之純!」蓋曰文王之所以為文也,純亦不已。

一、誠者自成也,而道自道也:道自道(導),要成為至誠不息的人,是要自己去成就自己的人格;成為修道者是要自己引導自己走上修行的路徑。朱熹:「言誠者,人之所以自成;而道者,人之所當自行也。」孟子告子章: 人有雞犬放,則知求之,有放心而不知求!學問之道無他,求其放心而已矣!會走上修道路上的人,需先有自覺要恢復迷失掉的良知良能。

二、誠者,物之終始。不誠無物。:一個人如果有誠心,做一切的事情,都是有始有終。假使沒誠心,做一切的事情都沒辦法成功。物,事也。

三、徵則悠遠:徵,朱子語錄:「問:『久則徵』,徵,是徵驗發見於外否?」曰:「除是久,然後有徵驗。只一日兩日工夫,如何有徵驗!」當在修養自持,漸漸地功深砥礪,道邁舟航,有時自己不知而旁人確感受加深,例如子貢忽有感孔子以溫、良、恭、儉、讓以得之;夫子之求之也,其諸異乎人之求之與!不過這等功夫不是一日兩日能有成的。

昭著的徵兆,就能進入深遠無盡的修持之中。如同佛家所說的「三眛」境界。一種專心致志,心無旁鶩的狀態。例如遊戲三眛,指佛菩薩為救渡有緣的眾生,而一心一意的隨順因緣,以最適合所救之人的形象、事物來開示眾生,因此好像遊戲者變換外形角色,參與在人生的戲曲中。

四、博厚則高明:《道德經》:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」人效法大地的寛大胸襟,承載萬事萬物的責任擔當,大地效法上天的無私與包容...。

五、不見而章:見,音現,顯露之意。章,同彰,顯明之義。

六、天地之道,可壹言而盡也:天地之道,可以以一個誠來全其道也。

七、其為物不貳,則其生物不測:不貳,沒有分別,例如:夭壽不貳。忠誠不懷二心,例如:《楚辭》:「事君而不貳兮,迷不知寵之門。」天地至誠不變地對待萬物,所以化生萬物就有不可測度的奧妙。

八、維天之命,於穆不已:於(音烏),感嘆辭!穆,溫和、和諧,恭敬,深遠。原意:上天的道理,竟是這樣的深遠、永久,沒有歇止。引喻周文王之德:是那上天天命所歸,多麼莊嚴啊沒有止息。

白話語意解:

要成為至誠不息的人,是要自己去成就自己的人格;成為修道者是要自己引導自己走上修行的道路。這個「誠」能貫通萬事萬物的開始至結束,不誠就無法成就一切事物。所以進德修業的君子,知道誠之所以是最可貴的。一個至誠不息的人,並不是單單只自己獨善其身,而是要兼善天下,成就一切事物。成就自己,德業有成,算是仁的功夫,成就萬物,兼善天下,是智的應用功夫,仁與智是本性中本有的美德,心中之仁由智來展現出去,此相互配合是符合中庸之道,以此因地、因時、因人制宜的去奉行,沒有不適宜的。所以至誠不息的人,是時時刻刻不間斷的存有,能夠持久,就能明顯昭著的出現徵兆,昭著的徵兆,就能進入深遠無盡的修持之中,深遠無盡的修持,便能積累成廣大而深厚,廣大深厚,自然高潔光明的充塞於天地之間,廣博深厚之德,就像大地一樣,可以負載養育世間萬物,高大光明的德性,可以無私包容萬物,持久不斷的天性顯現,可以成就萬物,廣博深厚之德,可以與大地相匹配,高大光明無私的心懷可以與蒼天相匹配,悠遠與長久的境界是沒有時間與空間的界限。到了這個境界,就不用自己刻意去顯露,也會自然彰明較著,不用自己有所動作,自然也會產生變化,不必有什麼作為,自然也會功成。 天地之道,可以以一個誠來全其道也,因為造物者沒有二心,所以化育萬物也就至深至妙不可測量。天地間的道理,就是廣博深厚、高大光明、悠遠長久。現在先談天吧!看到的不過是一點小小的亮光,可是它的作用是無窮無盡,日月星辰都懸掛在上面,軌道運行都不致錯亂,所有的萬物,都被覆蓋著;再拿地來說,地只不過是一小把小量的土所累積,但是說到他的廣闊和深厚,卻能夠載負著華山與嶽山都不覺得重,收容著天下的大河與大海也不會洩漏,世界所有的萬物,都載得住;再講到那山,看看只不過是像拳頭般的小石頭所累積,但是成為廣大的山嶽時,草木生長在上面,飛禽走獸都棲息在山裏,寶貴的礦產也從那裏開發出來;再談到水,看看只不過是一杓一杓小量的水所累積,但是成為深不可測的海洋時,無數的黿、鼉、蛟、龍、魚、鱉都生長在裏面,而貨物財富也在其中生長繁殖著。詩經周頌維天之命篇說:「上天的道理,竟是這樣的深遠、永久,沒有歇止。」這大概是天之所以為天的道理吧,詩經上又說:「豈不是很明顯嗎?文王的德性是這麼的純厚無雜」,這就是說明文王的所以諡號為「文」的道理吧!這裏所說的純一不雜,就是至誠永不間斷的意思。