-

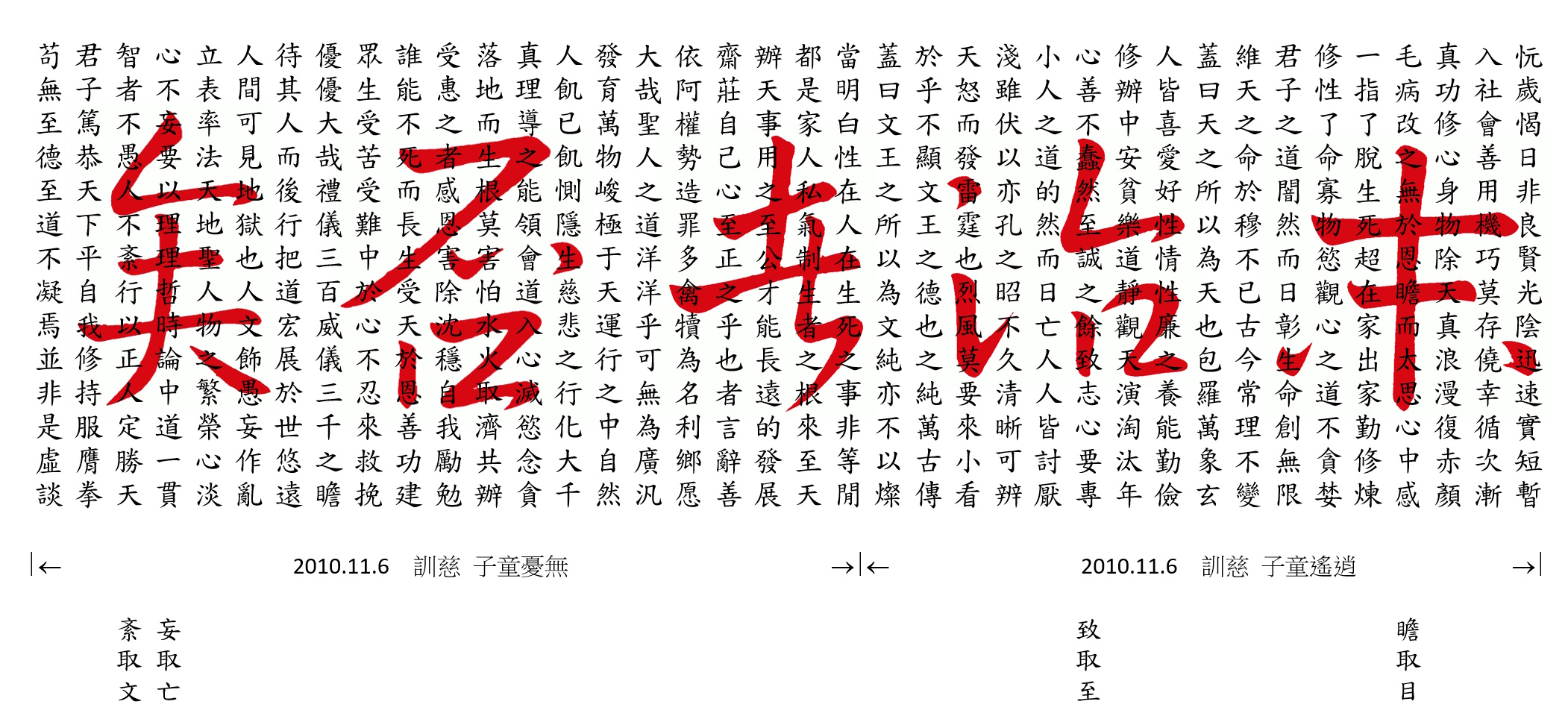

大學

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉不完

忨歲愒日非良賢光陰迅速實短暫

入社會善用機巧莫存僥幸循次漸

真功修心身物除天真浪漫復赤顏

毛病改之無於恩瞻而太思心中感

一指了脫生死超在家出家勤修煉

修性了命寡物慾觀心之道不貪婪

君子之道闇然而日彰生命創無限

維天之命於穆不已古今常理不變

蓋曰天之所以為天也包羅萬象玄

人皆喜愛好性情性廉之養能勤儉

修辦中安貧樂道靜觀天演淘汰年

心善不蠢然至誠之餘致志心要專

小人之道的然而日亡人人皆討厭

淺雖伏以亦孔之昭不久清晰可辨

天怒而發雷霆也烈風莫要來小看

於乎不顯文王之德也之純萬古傳

蓋曰文王之所以為文純亦不以燦

當明白性在人在生死之事非等閒

都是家人私氣制生者之根來至天

辦天事用之至公才能長遠的發展

齋莊自己心至正之乎也者言辭善

依阿權勢造罪多禽犢為名利鄉愿

大哉聖人之道洋洋乎可無為廣汎

發育萬物峻極于天運行之中自然

人飢已飢惻隱生慈悲之行化大千

真理導之能領會道入心滅慾念貪

落地而生根莫害怕水火取濟共辦

受惠之者感恩害除沈穩自我勵勉

誰能不死而長生受天於恩善功建

眾生受苦受難中於心不忍來救挽

優優大哉禮儀三百威儀三千之瞻

待其人而後行把道宏展於世悠遠

人間可見地獄也人文飾愚妄作亂

立表率法天地聖人物之繁榮心淡

心不妄要以理理哲時論中道一貫

智者不愚人不紊行以正人定勝天

君子篤恭天下平自我修持服膺拳

苟無至德至道不凝焉並非是虛談

訓中訓:末治者否矣

訓中再訓:(陰符經)

(心生於)物 死於物 機在目

天之無恩 而大恩生 迅雷烈風 莫不蠢然 至樂性餘 至靜性廉

天之至私 用之至公

【簡譯】

心念因物慾而生,也因物而滅,起動之機在於眼。

天與物相遠似乎無恩於物,不知無恩之中而實有大恩生,迅雷震之而萬物發生,烈風吹之而萬物榮旺,發生榮旺,萬物皆蠢然無知,快樂達到極致的人,就會產生多餘的驕奢淫逸品性;心性達到清靜無為狀態的人,就會產生廉潔不貪的心念,以無慾之心盜天之五賊,將之用於天下之大公。

註:

中庸第廿六章

誠者自成也,而道自道也。誠者物之終始,不誠無物。是故君子誠之為貴。誠者非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也;成物,知也。性之德也,合外內之道也,故時措之宜也。故至誠無息。不息則久,久則徵,徵則悠遠,悠遠則博厚,博厚則高明。博厚,所以載物也;高明,所以覆物也;悠久,所以成物也。博厚配地,高明配天,悠久無疆。如此者,不見而章,不動而變,無為而成。天地之道,可壹言而盡也。其為物不貳,則其生物不測。天地之道,博也厚也,高也明也,悠也久也。今夫天,斯昭昭之多,及其無窮也,日月星辰系焉,萬物覆焉。今夫地,一撮土之多,及其廣厚,載華岳而不重,振河海而不泄,萬物載焉。今夫山,一拳石之多,及其廣大,草木生之,禽獸居之,寶藏興焉。今夫水,一勺之多,及其不測,黿鼉、蛟龍、魚鱉生焉,貨財殖焉。《詩》云:「維天之命,於穆不已!」蓋曰天之所以為天也。「於乎不顯!文王之德之純!」蓋曰文王之所以為文也,純亦不已。

一、誠者自成也,而道自道也:道自道(導),要成為至誠不息的人,是要自己去成就自己的人格;成為修道者是要自己引導自己走上修行的路徑。朱熹:「言誠者,人之所以自成;而道者,人之所當自行也。」孟子告子章: 人有雞犬放,則知求之,有放心而不知求!學問之道無他,求其放心而已矣!會走上修道路上的人,需先有自覺要恢復迷失掉的良知良能。

二、誠者,物之終始。不誠無物。:一個人如果有誠心,做一切的事情,都是有始有終。假使沒誠心,做一切的事情都沒辦法成功。物,事也。

三、徵則悠遠:徵,朱子語錄:「問:『久則徵』,徵,是徵驗發見於外否?」曰:「除是久,然後有徵驗。只一日兩日工夫,如何有徵驗!」當在修養自持,漸漸地功深砥礪,道邁舟航,有時自己不知而旁人確感受加深,例如子貢忽有感孔子以溫、良、恭、儉、讓以得之;夫子之求之也,其諸異乎人之求之與!不過這等功夫不是一日兩日能有成的。

昭著的徵兆,就能進入深遠無盡的修持之中。如同佛家所說的「三眛」境界。一種專心致志,心無旁鶩的狀態。例如遊戲三眛,指佛菩薩為救渡有緣的眾生,而一心一意的隨順因緣,以最適合所救之人的形象、事物來開示眾生,因此好像遊戲者變換外形角色,參與在人生的戲曲中。

四、博厚則高明:《道德經》:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」人效法大地的寛大胸襟,承載萬事萬物的責任擔當,大地效法上天的無私與包容...。

五、不見而章:見,音現,顯露之意。章,同彰,顯明之義。

六、天地之道,可壹言而盡也:天地之道,可以以一個誠來全其道也。

七、其為物不貳,則其生物不測:不貳,沒有分別,例如:夭壽不貳。忠誠不懷二心,例如:《楚辭》:「事君而不貳兮,迷不知寵之門。」天地至誠不變地對待萬物,所以化生萬物就有不可測度的奧妙。

八、維天之命,於穆不已:於(音烏),感嘆辭!穆,溫和、和諧,恭敬,深遠。原意:上天的道理,竟是這樣的深遠、永久,沒有歇止。引喻周文王之德:是那上天天命所歸,多麼莊嚴啊沒有止息。

黿鼉是中國傳說的怪物,主要指大鱉和鱷魚兩種爬行動物。

白話語意解:

要成為至誠不息的人,是要自己去成就自己的人格;成為修道者是要自己引導自己走上修行的道路。這個「誠」能貫通萬事萬物的開始至結束,不誠就無法成就一切事物。所以進德修業的君子,知道誠之所以是最可貴的。一個至誠不息的人,並不是單單只自己獨善其身,而是要兼善天下,成就一切事物。成就自己,德業有成,算是仁的功夫,成就萬物,兼善天下,是智的應用功夫,仁與智是本性中本有的美德,心中之仁由智來展現出去,此相互配合是符合中庸之道,以此因地、因時、因人制宜的去奉行,沒有不適宜的。所以至誠不息的人,是時時刻刻不間斷的存有,能夠持久,就能明顯昭著的出現徵兆,昭著的徵兆,就能進入深遠無盡的修持之中,深遠無盡的修持,便能積累成廣大而深厚,廣大深厚,自然高潔光明的充塞於天地之間,廣博深厚之德,就像大地一樣,可以負載養育世間萬物,高大光明的德性,可以無私包容萬物,持久不斷的天性顯現,可以成就萬物,廣博深厚之德,可以與大地相匹配,高大光明無私的心懷可以與蒼天相匹配,悠遠與長久的境界是沒有時間與空間的界限。到了這個境界,就不用自己刻意去顯露,也會自然彰明較著,不用自己有所動作,自然也會產生變化,不必有什麼作為,自然也會功成。 天地之道,可以以一個誠來全其道也,因為造物者沒有二心,所以化育萬物也就至深至妙不可測量。天地間的道理,就是廣博深厚、高大光明、悠遠長久。現在先談天吧!看到的不過是一點小小的亮光,可是它的作用是無窮無盡,日月星辰都懸掛在上面,軌道運行都不致錯亂,所有的萬物,都被覆蓋著;再拿地來說,地只不過是一小把小量的土所累積,但是說到他的廣闊和深厚,卻能夠載負著華山與嶽山都不覺得重,收容著天下的大河與大海也不會洩漏,世界所有的萬物,都載得住;再講到那山,看看只不過是像拳頭般的小石頭所累積,但是成為廣大的山嶽時,草木生長在上面,飛禽走獸都棲息在山裏,寶貴的礦產也從那裏開發出來;再談到水,看看只不過是一杓一杓小量的水所累積,但是成為深不可測的海洋時,無數的黿、鼉、蛟、龍、魚、鱉都生長在裏面,而貨物財富也在其中生長繁殖著。詩經周頌維天之命篇說:「上天的道理,竟是這樣的深遠、永久,沒有歇止。」這大概是天之所以為天的道理吧,詩經上又說:「豈不是很明顯嗎?文王的德性是這麼的純厚無雜」,這就是說明文王的所以諡號為「文」的道理吧!這裏所說的純一不雜,就是至誠永不間斷的意思。

中庸第廿七章

大哉,聖人之道!洋洋乎發育萬物,峻極于天。優優大哉!禮儀三百,威儀三千,待其人然後行。故曰:茍不至德,至道不凝焉。故君子尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而中庸。溫故而知新,敦厚以崇禮。是故居上不驕,為下不倍;國有道,其言足以興,國無道,其默足以容。《詩》曰:「既明且哲,以保其身。」其此之謂與!

一、洋洋,充滿之意。

二、優優者,充足有餘也。

三、禮儀,大禮節也。威儀,小禮節也。

白話語意解:

偉大呀!聖人的道理!充滿在天地間,生育長養萬物,崇高偉大與天等齊。充裕有餘而偉大至極啊!大的禮節有三百,小的禮節有三千。必須等候德行崇隆的君子出現,才能夠照著古聖賢的禮儀去做。所以說:如果不是德行至高的君子,那麼就沒辦法成就最上乘的先天大道。所以君子要恭敬奉持自身先天本具的德行,一方面講學一方面深造求解虛心問道,要致力學習廣大的道體,用心研究精微的道理,修學到最高明的境界,一直遵循著不偏不倚的中庸之道。要溫習考究古聖賢的道理,明悟出新的義理來。而且要心存敦厚的至誠真意而崇尚禮節。所以在上位的人不能有驕矜的心,要愛護部屬。若是下位的人,不能背叛長上,要至誠奉公守法。國家有道的時候,我們就出來宣揚中庸之道,讓國家與大道一起興盛起來。假如國家無道的時候,我們就自修自度暫處默然足以保身。詩經上說:『已經明白最高的道理,又能睿智依順自然,就可以安保自身。』就是在說這個道理吧!

中庸第廿八章

子曰:「愚而好自用,賤而好自專,生乎今之世,反古之道。如此者,災及其身者也。」非天子,不議禮,不制度,不考文。今天下車同軌,書同文,行同倫。雖有其位,茍無其德,不敢作禮樂焉;雖有其德,茍無其位,亦不敢作禮樂焉。子曰:「吾說夏禮,杞不足徵也。吾學殷禮,有宋存焉;吾學周禮,今用之,吾從周。」

一、杞不足徵也:杞國,是中國歷史上自商朝到戰國初年的一個諸侯國,國祚延綿1000多年,國君為姒姓,禹的後裔。商湯滅夏後,分封夏朝的後人於杞,此後杞國時存時滅。周朝初年,再次賜予杞國封號,自東樓公起,有史料可考的傳了二十位國君。直到西元前445年,杞國亡於楚國。杞國人乃是夏朝王室之後,存有夏禮,因此孔子曾爲考察夏朝之禮而到訪杞國。只是由於杞國文獻也多散失,因此孔子感慨道:「夏禮吾能言之,杞不足徵也」

二、今天下車同軌,書同文,行同倫。在管子(管仲)君臣上中,「天子出令於天下,諸侯受令於天子,大夫受令於君,子受令於父母,下聽其上,弟聽其兄,此至順矣。 衡石一稱,斗斛一量,丈尺一綧制,戈兵一度,書同名,車同軌,此至正也。」管子用「車同軌」表達自己對包括車輛交通有統一法令的願望,「君據法而出令,有司奉命而行事,百姓順上而成俗,著久而為常。」「是以四海之內,可得而治」。因此在春秋時代,車輛道路沒有統一的規範。中庸書於子思,子思時代已進入戰國初期,在史記秦始皇本紀中,「一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字。」秦始皇初定天下,為使政令能通行全國,遂統一全國的度量衡、車軌寬度及文字等。所以有人認為子思時代尚未有統一的規範,為何會說「今天下」?這三句話用在這裡,是強調現今的禮樂制度是先聖先賢所制訂的,是可依循的標準。

白話語意解:

孔子說:「愚昧的人,卻反而偏愛自作聰明;地位卑賤的人,卻反而偏愛自作主張不聽別人指揮。若不是天子,就不該議論禮法的正誤,不可以制作新的法度,不可以改造文字。現今的天下,車子的軌距同等,寫的都是一樣的文字,所有的行為都受一樣的倫常規範。但是,雖然有天子的地位,如果沒有聖人至誠的德行,還是不敢擅自改造禮法、制作禮樂。雖然有聖人至誠的德行,如果沒有天子的地位,還是不敢擅自改造禮法、制作禮樂。孔子說:『我可以講論夏朝禮法制度的大意,不過夏朝的後代杞國,已經沒充足的資料可供證明正確的夏禮。我學習到殷商的禮法制度,殷朝的後代還有宋國仍存在著,可供參考。我學周代的禮法制度,因為是周公制禮作樂所訂的制度,正是現今在所採用的。制度完全而符合時代,所以我依從周禮來實行禮教。