-

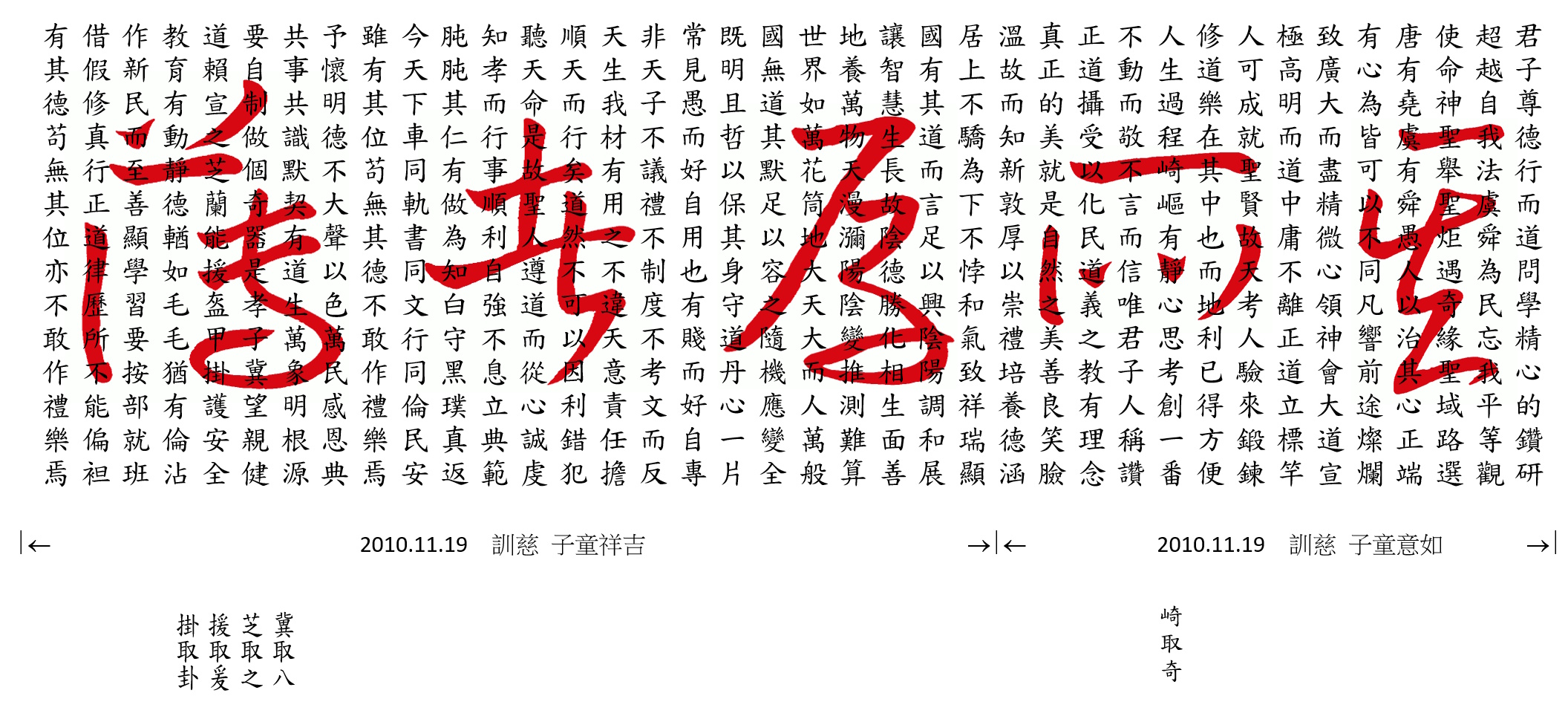

大學

資料來源:《白陽聖訓-大學》發一慈法廣濟道場

君子尊德行而道問學精心的鑽研

超越自我法虞舜為民忘我平等觀

使命神聖舉聖炬遇奇緣聖域路選

唐有堯虞有舜愚人以治其心正端

有心為皆可以不同凡響前途燦爛

致廣大而盡精微心領神會大道宣

極高明而道中庸不離正道立標竿

人可成就聖賢故天考人驗來鍛鍊

修道樂在其中也而地利已得方便

人生過程崎嶇有靜心思考創一番

不動而敬不言而信唯君子人稱讚

正道攝受以化民道義之教有理念

真正的美就是自然之美善良笑臉

溫故而知新敦厚以崇禮培養德涵

居上不驕為下不悖和氣致祥瑞顯

國有其道而言足以興陰陽調和展

讓智慧生長故陰德勝化相生面善

地養萬物天漫瀰陽陰變推測難算

世界如萬花筒地大天大而人萬般

國無道其默足以容之隨機應變全

既明且哲以保其身守道丹心一片

常見愚而好自用也有賤而好自專

非天子不議禮不制度不考文而反

天生我材有用之不違天意責任擔

順天而行矣道然不可以因利錯犯

聽天命是故聖人遵道而從心誠虔

知孝而行事順利自強不息立典範

肫肫其仁有做為知白守黑璞真返

今天下車同軌書同文行同倫民安

雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉

予懷明德不大聲以色萬民感恩典

共事共識默契有道生萬象明根源

要自制做個奇器是孝子冀望親健

道賴宣之芝蘭能援盔甲掛護安全

教育有動靜德輶如毛毛猶有倫沾

作新民而至善顯學習要按部就班

借假修真行正道律歷所不能偏袒

有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉

訓中訓:其所厚者薄

訓中再訓:(陰符經)

虞聖 我以不愚虞聖 人以其奇期聖 我以不奇期聖

自然之道靜 故天地萬物生 天地之道漫 故陰陽勝 陰陽相推 而變化順矣

是故聖人知自然之道不可違 因而制之 至靜之道 律歷所不能契 爰有奇器

是生萬象 八卦甲子

【簡譯】

有些人把愚弄和欺騙他人的做法當做是最高智慧的表現,我認為不愚弄和欺騙他人是最高智慧的表現;有人把出人意料的做法當做具有最高智慧和道德的表現,我認為不這樣做才是最高智慧的表現。自然之道靜無所靜,無中能生有,故天地萬物由此而生。陰陽相互作用,萬物生生不息變化無窮。

所以,聖人明白自然的運行法則不可違背,因此順應它來進行治理。達到守靜的自然之道,即使精微填密的樂律和曆法,也只能要求符合,而不能做到符契。人體是一個奇妙的容器,蘊含著宇宙萬物的本源

註:

中庸第廿七章

大哉,聖人之道!洋洋乎發育萬物,峻極于天。優優大哉!禮儀三百,威儀三千,待其人然後行。故曰:茍不至德,至道不凝焉。故君子尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而中庸。溫故而知新,敦厚以崇禮。是故居上不驕,為下不倍;國有道,其言足以興,國無道,其默足以容。《詩》曰:「既明且哲,以保其身。」其此之謂與!

一、洋洋,充滿之意。

二、優優者,充足有餘也。

三、禮儀,大禮節也。威儀,小禮節也。

白話語意解:

偉大呀!聖人的道理!充滿在天地間,生育長養萬物,崇高偉大與天等齊。充裕有餘而偉大至極啊!大的禮節有三百,小的禮節有三千。必須等候德行崇隆的君子出現,才能夠照著古聖賢的禮儀去做。所以說:如果不是德行至高的君子,那麼就沒辦法成就最上乘的先天大道。所以君子要恭敬奉持自身先天本具的德行,一方面講學一方面深造求解虛心問道,要致力學習廣大的道體,用心研究精微的道理,修學到最高明的境界,一直遵循著不偏不倚的中庸之道。要溫習考究古聖賢的道理,明悟出新的義理來。而且要心存敦厚的至誠真意而崇尚禮節。所以在上位的人不能有驕矜的心,要愛護部屬。若是下位的人,不能背叛長上,要至誠奉公守法。國家有道的時候,我們就出來宣揚中庸之道,讓國家與大道一起興盛起來。假如國家無道的時候,我們就自修自度暫處默然足以保身。詩經上說:『已經明白最高的道理,又能睿智依順自然,就可以安保自身。』就是在說這個道理吧!

中庸第廿八章

子曰:「愚而好自用,賤而好自專,生乎今之世,反古之道。如此者,災及其身者也。」非天子,不議禮,不制度,不考文。今天下車同軌,書同文,行同倫。雖有其位,茍無其德,不敢作禮樂焉;雖有其德,茍無其位,亦不敢作禮樂焉。子曰:「吾說夏禮,杞不足徵也。吾學殷禮,有宋存焉;吾學周禮,今用之,吾從周。」

一、杞不足徵也:杞國,是中國歷史上自商朝到戰國初年的一個諸侯國,國祚延綿1000多年,國君為姒姓,禹的後裔。商湯滅夏後,分封夏朝的後人於杞,此後杞國時存時滅。周朝初年,再次賜予杞國封號,自東樓公起,有史料可考的傳了二十位國君。直到西元前445年,杞國亡於楚國。杞國人乃是夏朝王室之後,存有夏禮,因此孔子曾爲考察夏朝之禮而到訪杞國。只是由於杞國文獻也多散失,因此孔子感慨道:「夏禮吾能言之,杞不足徵也」

二、今天下車同軌,書同文,行同倫。在管子(管仲)君臣上中,「天子出令於天下,諸侯受令於天子,大夫受令於君,子受令於父母,下聽其上,弟聽其兄,此至順矣。 衡石一稱,斗斛一量,丈尺一綧制,戈兵一度,書同名,車同軌,此至正也。」管子用「車同軌」表達自己對包括車輛交通有統一法令的願望,「君據法而出令,有司奉命而行事,百姓順上而成俗,著久而為常。」「是以四海之內,可得而治」。因此在春秋時代,車輛道路沒有統一的規範。中庸書於子思,子思時代已進入戰國初期,在史記秦始皇本紀中,「一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字。」秦始皇初定天下,為使政令能通行全國,遂統一全國的度量衡、車軌寬度及文字等。所以有人認為子思時代尚未有統一的規範,為何會說「今天下」?這三句話用在這裡,是強調現今的禮樂制度是先聖先賢所制訂的,是可依循的標準。

白話語意解:

孔子說:「愚昧的人,卻反而偏愛自作聰明;地位卑賤的人,卻反而偏愛自作主張不聽別人指揮。若不是天子,就不該議論禮法的正誤,不可以制作新的法度,不可以改造文字。現今的天下,車子的軌距同等,寫的都是一樣的文字,所有的行為都受一樣的倫常規範。但是,雖然有天子的地位,如果沒有聖人至誠的德行,還是不敢擅自改造禮法、制作禮樂。雖然有聖人至誠的德行,如果沒有天子的地位,還是不敢擅自改造禮法、制作禮樂。孔子說:『我可以講論夏朝禮法制度的大意,不過夏朝的後代杞國,已經沒充足的資料可供證明正確的夏禮。我學習到殷商的禮法制度,殷朝的後代還有宋國仍存在著,可供參考。我學周代的禮法制度,因為是周公制禮作樂所訂的制度,正是現今在所採用的。制度完全而符合時代,所以我依從周禮來實行禮教。

中庸第卅二章

唯天下至誠,為能經綸天下之大經,立天下之大本,知天地之化育。夫焉有所倚?肫肫其仁!淵淵其淵!浩浩其天!茍不固聰明聖知達天德者,其孰能知之?

一、經綸:整理蠶絲。引申為規劃、治理。經綸天下之大經,指能指引示現不變的真理,這真理難以言說,不明者像絲線交纒,錯綜複雜,自性能不斷流露出來者,才能在紛亂的思緒出,理出正確的道路。

孔子一以貫之,示導不同弟子的問題,因才施教也是因應不同的習氣、障壁而指引適合的明路。孔子的道是什麼?及如何運用此道貫通一切學問?我們從幾件事來瞭解:

孟懿子問孝,孔子說:「不違禮。」樊遲駕車時,孔子告訴他:「孟孫問孝於我,我說:『不違禮』。」樊遲說:「什麽意思?」孔子說:「活著時按禮侍奉;死之後按禮安葬、按禮紀念。」《論語-為政》

宰我問道:「三年的喪服,期限太久了!因為君子三年不行禮,所習的禮一定殘缺;三年不奏樂,所學的樂一定遺忘。何況就天道的週期來說,一年的時間,舊的穀物食用已盡,新的穀物已收割登場,舊的火種已廢棄,新的火種用鑽木取得,一切更新,所以三年之喪其實一年便可以終止了!」孔子說:「只經過一年,便吃著好吃的米糧,穿著華麗的衣服,你能心安嗎?」回答說:「心安。」孔子說:「既然你能心安,就去做吧!君子在居喪期間,吃著美味卻不覺得甘美,聽著音樂卻不覺得快樂,住在室內卻不覺得安適,所以不這樣做。現在你說能心安,那就去做吧!」宰我出去後,孔子說:「宰我真是不仁啊!孩子生下三年後,才能離開父母的懷抱。對父母服三年喪,是天下通行的禮節。宰我啊,他對父母有三年的愛嗎?」《論語-陽貨》

《論語-為政》這一章樊遲聽到孔子的回答,他的反應是「何謂也」,我們若用當時的情境來觀察,樊遲的表情應該是困惑不解的,所以才直問「是為什麼呢?」後人對孔子的評語中有句「因材施教」,但這句話不是發生在這個時候,二人的對話中,因為孔子的弟子們一直很困擾,相同的問題,不同人會有不同的答案,對弟子而言,沒有一致性的標準答案,是很難去理解及應用的,因此當孔子說「無違」時,樊遲便困惑了,怎麼跟過往的答案又不一樣了?優秀如子貢對評論孔子的「道」是:子貢說:「夫子的文采辭章境界,可以學得到也聽得懂;但夫子講述到自性與天道之理時,是學不來也聽不懂的。」《論語-公冶長》

叔孫武叔在朝庭上對大夫們說:「子貢賢於孔子。」子服景伯把這話告訴子貢,子貢說:「拿圍牆做比喻吧,我的牆齊肩高,站在牆外,就能看到我家裏富麗堂皇;孔子的牆幾丈高,如果不從大門進去,就看不見雄偉壯觀、多姿多彩的景象。進得去門的人太少了,叔孫先生這麽說,也是可以理解的!」《論語-子張》

子貢的聰辯之才,對孔子之道如萬仞宮牆般不可窺測,所以當孔子問他吾道一以貫之時,他不能體悟,孔子才說:

子曰:「回也奇庶乎!屢空;賜不受命,而貨殖焉;億則屢中。」《論語-先進》 子貢在經商方面是能嗅出財經趨勢,但卻不能承接他的天命。反而個性憨厚的曾子卻能契入,就好像一個是神秀一個是惠能一般。孔子為什麼相同的問題,回答的會因人而異呢?其實這便是「一以貫之」之道。對孟懿子回無違,是因為他當時已是遲暮之年,怕一生於孝有虧,故問孔子,孔子告之他有盡到對父母生、死、祭之禮。他死後兒子孟武伯非常傷心難過,同樣請教孔子他有沒有盡到孝,孔子見他如此難過,便回父母只擔心孩子的身體是否有恙。同樣的問題,不一樣的情況,所以不能有一樣的答案,答案雖不同但都指向相同的道理。第二句陽貨篇,孔子與宰予的對話,宰予舉了許多論點及數據,來證明他的觀點,以現代來講,確實沒有一家企業會同意喪假可以放三年之久,也的確做生意的三年不開張,顧客都流失掉了,對士農工商,國家經濟會有影響,孔子對他的論述並沒有反駁,因為他說的都沒有錯,但孔子只問宰予「心會安嗎?」結果宰予並不是用他的良知良能來回答,而是用知識、數據、理論來回答,因此孔子說他「不仁啊!」因為宰予不是用良心應事,而是用識心來辨事。從以上二句可以體會到,孔子的「一以貫之」之道,便是一切都從良心思考,從良知做起,也就是佛家所說的一切不離自性,自性能生萬法。

二、肫肫:誠懇的樣子。

白話語意解:

這天下只有至誠無息的人,才能夠疏理出最適佳的真理大道,確立天下人遵循的根本大道。知曉天地萬象演化、蘊育的道理。他所依靠的是什麼呢?至誠至懇的仁心表現;如深淵一樣不斷的流露出;心胸廣大,就如蒼天一般。如果不是充實自己聰明聖知而達到天德境界的人,有誰能夠徹悟中庸之理?