-

中庸-首章

天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教。道也者,不可須臾離也,可離非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。莫見乎隱,莫顯乎微。故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。

一、儒家四種天命觀

(1)人格天或意志天:《中庸》:祭如在;祭神如神在。《論語》子曰:「吾不與祭,如不祭。」「未能事人,焉能事鬼?」「敬鬼神而遠之」

祭祀的主體在萬物有靈,祝禱文內容像是對一位存在的「他人」一般,有一首客家歌,反應出客家人好客及誠敬之心,歌詞大意是祭拜土地公時,帶的供禮有鴨、豬肉及炒田螺,一開始對土地公說明:

「今天很抱歉沒有準備雞或鵝肉,雖然有鴨肉但鴨肉像蝙蝠一樣瘦而薄扁,而豬肉呢!也是像楊桃一樣乾扁不肥厚,不過有準備炒田螺配酒,啊!糟糕了,酒卻忘了帶,土地公啊!我回去拿一下可以嗎?」

這歌詞說明,祭拜神明時是如同祂在眼前一般,也好像是在跟神明對話交談,這就是敬神如神在的情景,他們到寺廟途中,所帶的供品會用布包著,以防塵土,若騎車時也不會為了方便而將祭品放在坐墊下,這便是誠心敬意的表現。

雖對俱有高層次的「人格」或「意志」者禮敬,是希望主客雙方能和平共處,不受對方的干預及影響。

(2)命不可違,不信有超越主宰之存在:《論語-雍也》「伯牛有疾,子問之。自執其手,曰:亡之,命矣夫。斯人也,而有斯疾也。」又詩經周維天之命亦云:「維天之命,於穆不巳。」是故人也必須盡人事以聽天命。

(3)命的存在且受其支配,人無任何作為可能:道家:飄風不終朝,驟雨不終日,孰為此者?天地尚不能久,而況於人乎?儒家思想承接古人的「承負」觀,一個人一生的禍福窮夭,受其祖上的餘蔭及餘殃,如同易經所說:「積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。」

(4)孔孟觀點,人有無可逃避的命運;但有道德自覺之主宰,人須實踐源自其本體的道規德規律,以完成天命或使命.

孟子曰:盡其心者,知其性也。知其性,則知天矣。存其心,養其性;所以事天也。夭壽不貳,修身以俟命之;所以立命也。(盡心上)

孔子曰:「不知命,無以為君子也。不知禮,無以立也。不知言,無以人也。」(堯曰第二十)

子曰:五十知天命

《中庸》故君子居易以俟命。命數的被動轉為積極的迎合上天的期待或認可,然後等待天命的到來。

二、一貫道的天命觀

(1)天命近乎天道

孔子在易說卦傳第二章云:「昔者聖人之作易也,將公順性命之理。是故,立天之道,曰陰與陽;立地之道,曰柔與剛;立人之道,曰仁與義。」是故,天道、地道、人道之運行,皆以合乎性命之理,天命近乎天道。天命近乎人道,而人道即是以仁義為本也。

另中庸,孔子告哀公問政云:「誠者,天之道也;誠之者,人之道也。誠者,不勉而中,不思而得,從容中道,聖人也。誠之者,擇善而固執之也。」(二十章) 蓋聖人乃天生至誠,故上合天道,下合人心時;凡夫必須擇善而固執,努力達到誠的境界,能如是合天道,方可得天命也。

(2)天命近乎天德。

中庸有一段話,是孔子讚嘆舜帝大德者必受命。子曰:「舜其大教也與!德為聖人,尊為天子,富有四海之內;宗廟饗之,子孫保之。」 『故大德,必得其位,必得其祿,必得其名,必得其壽,故天之生物,必因其材而焉;故栽者培之,傾者覆之。』…「故大德者必受命。」(中庸十七章)孔子極其讚美舜帝之大孝。而大孝近乎大德,大德近乎天德,蓋易經乾卦有云:「夫大人者與天地合其德,與日月合其明……。」舜帝之大孝天德行於身,體之徵也;然受命為天子,則用之廣也。是故,孔子讚美說:有偉大德行的人,一定能夠受到天命而為天子也。

(3)天命近乎天數。

論語堯曰篇有一段話:堯曰:「咨!爾舜!天之曆數在爾躬,允執其中,四海困窮,天祿永終。」-舜亦以命禹。(堯曰二十)曆數,即是天數。天數近乎天命也。謂帝王相繼之次第猶歲時春夏秋冬之節氣也。唐堯告訴虞舜說:「我告訴你,天命的運數,落在你的身上。你須存心誠信,守住中道,方保其長久,否則,天下人民如果困頓窮苦,你的天祿就永遠絕止了。」虞舜也用此話囑夏禹。

耶穌說:「彼得我把天國的鑰匙給您,凡你在地上所捆綁的,在天上也要捆綁,凡你在地上所釋放的,在天上也要釋放。」

(4)天命近乎天理。

詩經云:「天生烝民,有物有則」此即指天地萬物皆有其理,順之則易,逆之則難,如各循其理,何勞于己力哉?孟子亦云:「順天者存,逆天者亡」《孟子-離婁篇》,是指人心順乎天理則存,人心逆乎天理則亡。這就是中華文化「天人合一」的道理。是故,求天必先求己。欲知天命所歸,必先知人心所嚮,惟天命之無常,故人事之必修。

(5)天命近乎天性。

這是出自「中庸」首章開宗明義之言:「天命之謂性,率性之謂道,修道之謂教…」(中庸第一章)本來,在論語中,孔子僅云:「性相近也,習相遠也。」(雍也第六)又,子貢嘗云:「夫子之文章,可得而聞也;夫子之言性與天道,不可得而聞也。」(公治長第五)

古老的《奧義書》中心思想「認識你的大我」,找到你的真正自我並瞭解它。所有的儀軌、獻祭等都是體悟它的存在,例如佛堂的擺設及儀軌與六度波羅密契合。

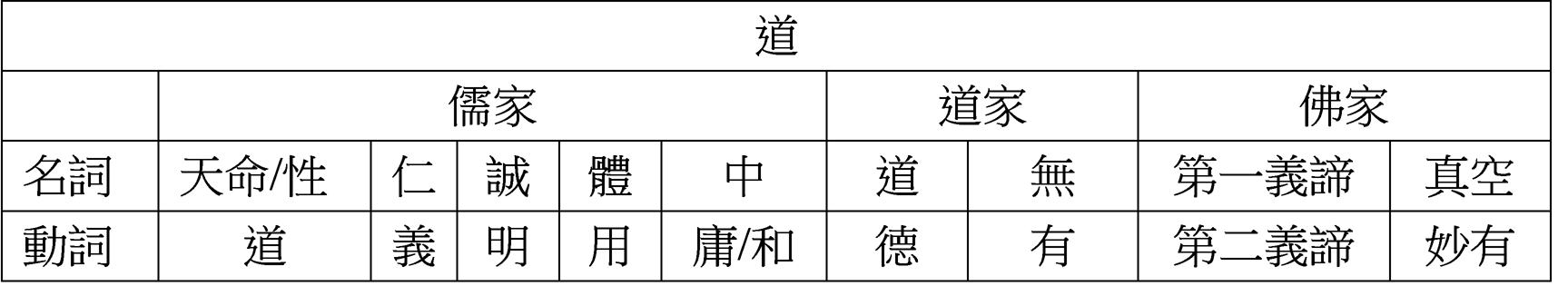

三、道

*第一義諦:即最殊勝之第一真理。為「世俗諦」(第二義諦)之對稱。例如《壇經》師曰:「三身者:清淨法身:汝之性也;圓滿報身,汝之智也;千百億化身,汝之行也。」天生賦予的赤子之心,透過圓滿的智慧以不拘一格善巧的方式展現出來。 第二義諦雖為世俗諦,但所做所為都不違世俗所規範者,皆是符合第一義諦之呈現,亦即孔子之從心所欲不逾矩也!

*無為不是無所作為,而是不該做的不去為之,什麼是該為與不該為?符合天性之良知良能則為之,反之則否。

白話語意解:

擁有天生賦予的至善赤子之心名為天性,不假思索的展現出來名為道,修正自身並實踐道的真理名為教化。道呢!不管是自然流露或是修行,都不可有片刻的中斷,一但不符合道之真理的念頭、行為就不是道了。所以,君子時時刻刻謹慎小心,戒備著自己不易看得到及帶著懼怕的心,擔心自己察覺不到的念頭、行為有違道義。那隱微的念頭那怕是他人或自己都不易察覺到。因此,君子會謹小慎微的在只有自己知道的起心動念上。人的喜怒哀樂等一切情緒,都未受外在感染而有所波動,是為不動不偏之中;若有情緒之舒發但皆能符合道義、律法是為彼此能接受及不損害人的和。中之道,是天下萬物之心性本源;和之道,是通行達於天下的德範及圭臬。中和之道能推行至極至,則天地之間的所有一切皆能井然有序,萬事萬物都能正常的生生不息。