-

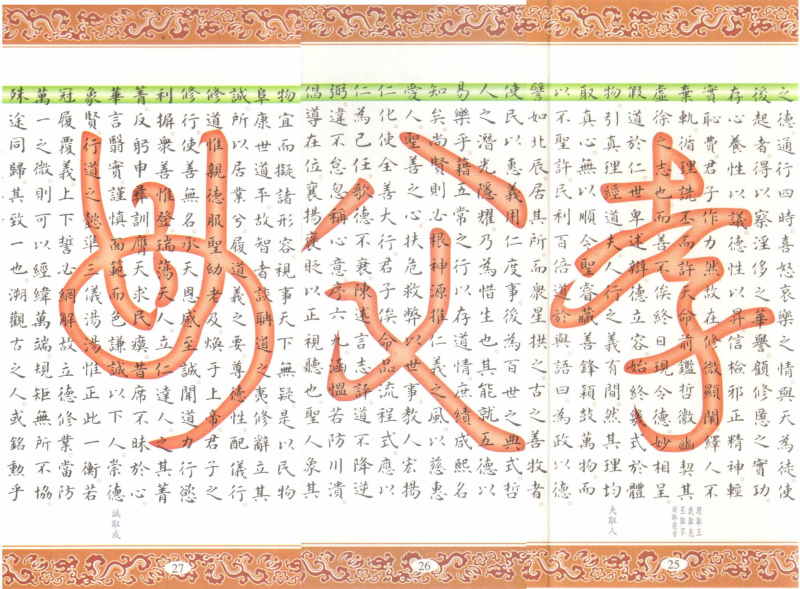

道之宗旨

敬天地 禮神明 愛國忠事 敦品崇禮 孝父母 重師尊 信朋友 和鄉鄰

改惡向善 講明五倫八德 闡發五教聖人之奧旨 恪遵四維綱常之古禮

洗心滌慮 借假修真 恢復本性之自然 啟發良知良能之至善

己立立人 己達達人 挽世界為清平 化人心為良善 冀世界為大同

之德通行四時喜怒哀樂之情與天為徒使

後起者得以察淫侈之華譽顧修慝之實功

存心養性以議德性以昇信檢邪正精神輕

實恥費君子作力然故在修微顯闡繹人不

棄軌循理詵丕而許天命前鑑哲徽幽契其

虛徐之志也而善不俟終日現令德妙相呈

假道於仁世卑述辯德立容始終幾式於體

物引真理經道夫人行之義有間然其理均

取真心無以順令聖睿藏善鋒穎鼓萬物而

以不聖許民利百倍道於與語曰為政以德

譬如北辰居其所而眾星拱之古之善牧者

使民以惠義用仁度事後為百世之典式哲

人之潛光隱耀乃為惜生也其能就五德以

易樂乎藉五常之行以存道情庶績咸熙名

知矣尚賢則必根神源推仁義之風以慈惠

愛人聖善之心扶危救弊以世事教人宏揚

仁化使全善大行君子俟命品流程式應以

仁為己任歌德不衰陳述言志評道不降逆

弼違不怠忽稱心意序六九涵慍若防川潰

倡導在位襄揚褒貶以正視聽也聖人象其

物宜而擬諸形容視事天下無疑是以民物

阜康世道平故智者談聃道之夷修辭立其

誠所以居業兮履道義之要尊德性配儀行

修道惟親德服聖幼老及煥于上帝君子之

修行使善無名承天恩感至誠聞道力行慾

利摒眾善惟登瑞蕩天人立仁達人之其菁

菁反躬申彛訓膺天求民瘼昔席不昧於心

華言翳實謹慎面範而色謙誠以下人崇德

象賢行道之懿準三儀湯湯惟正此一衡若

冠履覆義上下誓必綱解故立德修業當防

萬一之微則可以經緯萬端規矩無所不協

殊途同歸其致一也溯觀古之人或銘勳乎

孝 父 母

資料來源:德慧道場 道育班

壹、父母之恩,山高水長,昊天罔極

一、慈母十恩:

1、懷胎守護恩。2、臨產受苦恩。3、生子忘憂恩。4、咽苦吐甘恩。 5、迴乾就濕恩。

6、哺乳養育恩。7、洗濯不淨恩。8、遠行憶念恩。 9、深加體恤恩。10、究竟憐愍恩。

二、詩經:「父兮生我,母兮鞠我,拊我、畜我、長我、育我、顧我、復我、出入腹我,欲報之德,昊天罔極!」

貳、孝順父母乃天經地義之事

一、「孝」字的本義

孝字從老省(省老為老,老亦聲)從子。老謂親,即父母;子承親,順其意,奉養以盡子職為孝。其本義作「善事父母者」解(見說文解字,許慎著),即愛敬父母而善事父母使其悅樂之稱也。故孝行乃人子出於天性,報本反始,不忘其所由生也。

二、孝經:「夫孝,天之經也,地之義也,民之行也。」

孝經:「父子之道,天性也。」

參、孝親之道-重在真行,不在言說

一、百善孝為先,孝道是一切美德的根本與開端

1、白水老人:「孝是人道第一步,孝子謝世即為仙……為人若是不知孝,不如禽獸實可憐;百行萬善孝為首,當知孝字是根源。」

2、大戴禮記曾子大孝:「民之本教曰孝,其行之曰養。」

3、孝經:「子曰:夫孝,德之本也,教之所由生也。」

4、論語學而:「有子曰:孝悌也者,其為仁之本與?」

二、人子當愛身、惜身,體親之心,方為孝道之始

1、論語為政:「孟武伯問孝,子曰:父母唯其疾之憂。」

2、孝經:「身體髮膚受之父母,不敢毀傷,孝之始也。」

3、禮記經解:「身也者,親之枝也,敢不敬與?不能敬其身是傷其親,傷其親是傷其本,傷其本,枝從而亡。」

4、禮記祭義:「父母全而生子,子全而歸之,可謂孝矣!不虧其體,不辱其身,可謂全矣!故君子頃步而弗敢忘孝也!」

5、論語泰伯:「曾子有疾,召門弟子曰:啟予足,啟予手,詩云:『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』而今而後,吾知免夫!小子!」

三、愛親、敬親要發自內心,真誠盡力方為孝

1、禮記祭義:「君子反古復始,不忘其所由生也。是以致其敬,發其情,竭力從事,以報其親,不敢弗盡也。」

2、論語為政:「子夏問孝,子曰:色難,有事弟子服其勞,有酒食先生饌,曾是以為孝乎?」

3、禮記內則:「曾子曰:孝子之養老也,樂其心,不違其志。樂其耳目,安其寢處,以其飲食忠養之。孝子之身終。終身也者,非終父母之身也,終其身也!是故父母之所愛亦愛之,父母之所敬亦敬之,至於犬馬盡然,而況於人乎?」

4、孟子離婁;「天下大悅而將歸已,視天下悅而歸已,猶草芥也,惟舜為然。不得乎親,不可以為人,不順乎親,不可以為子,舜盡事親之道而瞽瞍底(ㄓ)豫,瞽瞍底豫而天下化,瞽瞍底豫而天下之為父子者定,此之謂大孝。」

四、行孝當及時,事死如事生,愛敬不變,方是真孝

1、禮記檀弓:「樹欲靜而風不止,子欲養而親不待也。」

2、論語學而:「父在觀其志,父歿觀其行,三年無改父之道,可謂孝矣。」

3、中庸:「敬其所尊,愛其所親,事死如事生,事亡如事存,孝之至也。」

4、孟子萬章上:「大孝終身慕父母。」

五、孝子能尊親、顯親,善繼、善述,立身行道,揚名後世方為大孝

1、孝經:「立身行道,揚名於後世,以顯父母,孝之終也。」

2、中庸:「夫孝者,善繼人之志,善述人之事者也。」

3、禮記:「顯揚祖先,所以崇孝也。」

4、禮記內則:「將為善,思貽父母令名,必果;將為不善,思貽父母羞辱,必不果。」

六、善事父母者,亦必不陷父母於不義,而非一味順從也

1、孝經:「曾子問曰……敢問子從父之令,可謂孝乎?子曰:是何言與?是何言與?……父有爭子,則身不陷於不義。故當不義,子不可以不爭於父……從父之令,又焉得為孝乎?」

2、論語里仁:「子曰:事父母幾諫,見志不從,又敬不違,勞而不怨。」

3、禮記:「父母有過,下氣,怡色,柔聲以諫。諫若不入,起敬起孝,悅則復諫。」

4、禮記曲禮:「子之事親也,三諫而不聽,則號泣而隨之。」

5、孝經:「進思進忠,退思補過,將順其美,匡救其惡。」

肆、行孝之種類

一、小孝養親:乃為人子女最基本之孝道,盡口腹之養,使父母無缺衣食之憂慮

1、禮記祭義:「曾子曰:孝有三,大孝尊親,其次弗辱,其下能養。」

2、禮記:「凡為人子之禮,冬溫而夏清,昏定而晨省。」

二、中孝體親:體貼父母心志,滿其心願,使其心無憂煩,善則贊同,過則諫諍

1、禮記:「夫為人子者出必告反必面,所遊必有常,所習必有業,恒言不稱老。」

2、禮記:「孝子之有深愛者,必有和氣;有和氣者,必有愉色;有愉色者,必有婉容。」

三、大孝顯親:立身行道揚名後世,澤及眾人,無忝所生,光宗耀祖而榮顯父母

1、中庸:「子曰:舜其大孝也與?德為聖人,尊為天子,富有四海之內,宗廟饗之,子孫保之。」

2、孟子:「堯舜之道,孝悌而已矣!」

四、大大孝拔親:渡化父母修道行道,放下貪嗔消除罪業,超生了死,脫離苦海

1、皇

2、皇

五、無上孝普親:視六道眾生皆我父母而願生生世世行佛道,救渡眾生同登極樂

1、張戴西銘:「乾稱父。坤稱母,予茲藐焉,乃渾然中處。故天地之塞,吾其體,天性之帥,吾其性,民吾同胞,物吾與也。」

2、燃燈古佛曰:「我有大道,乾坤在手,萬寶生身,歷劫長存,金剛不壞……且夫孝為百行之原,大修行人,即當以孝為首要,而孝之中,尤當知其大者、廣者、重且遠者。吾人自靈山失散以來,塵海飄流,生而死,死而生,生生死死,死死生生,脫骨則如山也,食母乳則如大海水也;所謂生前者,所謂沒後者,所謂九玄七祖者,尚就其範圍之小者而言也,菩薩觀于螻蟻,皆是過去父母、未來諸佛,則螻蟻而外更可知也!然則必如何而後可為孝乎?計-惟有百劫千生,常行佛道,十方三世,普度眾生,輔助我諸佛諸祖宏誓大願,道果圓成,使娑婆世化為蓮花國,則不特一世父母可了生死,即世世父母亦出輪迴;不特一人父母不墮沉淪,即人人父母亦同登極樂。夫如是,真所謂孝之大者、廣者、重且遠者,區區焉以生前衣食之養為孝,相去為何如耶?兢兢焉以有後為孝者,更不必論矣!」

伍、歷代聖賢行孝典範:虞舜、大禹、文武、周公、孔子、曾子……

陸、孝德可格天地鬼神,充塞天地,參贊化育而化戾致祥也

一、仙佛云:「人子事其親,自謂能竭其力者未也。若是一念之孝,能致父母心中印可,則天心亦印可也,如此方可謂之﹃孝道格天﹄也。」

二、白水老人:「處世惟有孝力大,孝能感動地合天。」

三、孝經:「故生則親安之,祭則鬼享之,是以天下和平,災害不生,禍亂不作。」

四、孝經:「孝悌之至,通於神明,光於四海,無所不通。」

五、禮記祭義:「夫孝,置之而塞乎天地,溥(普也)之而橫乎四海,施諸後世而無朝夕」推而放諸四海皆準也。

六、玉定金科:「至哉孝德,天地誠通,孝瀰天地,天地即人,天與人合,人與天同,何災不滅!何福不臻!天道福善,舍孝誰崇?欲天福我,孝以事親。」

回到上頁