-

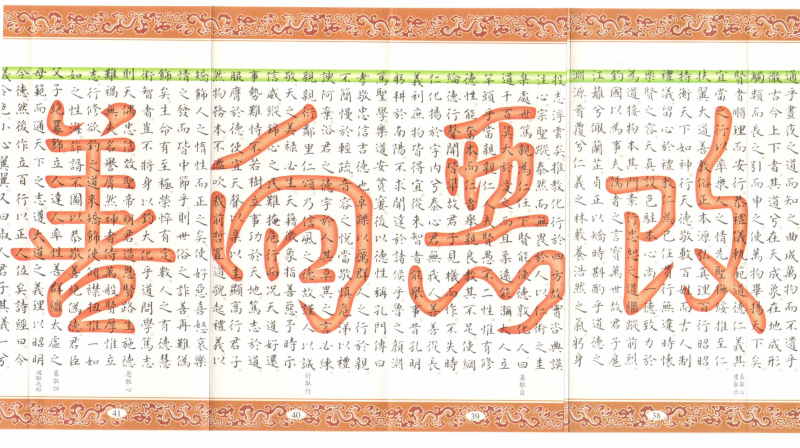

道之宗旨

敬天地 禮神明 愛國忠事 敦品崇禮 孝父母 重師尊 信朋友 和鄉鄰

改惡向善 講明五倫八德 闡發五教聖人之奧旨 恪遵四維綱常之古禮

洗心滌慮 借假修真 恢復本性之自然 啟發良知良能之至善

己立立人 己達達人 挽世界為清平 化人心為良善 冀世界為大同

徹古今上下者其道兮在天成象在地成形

觸類而長之引而申之使萬物畢揚天下矣

賢者順理而安行恭禮儀軌範道德仁義其

宜當之行以率眾人之情先聖撫綏推至仁

扶翼大道善敦俗正本源弘真理百行昭昭

持衡天下如神行天德敬敷百姓而古人制

禮儀留心於禮教仁為己任貫行無違時懷

樂賢之容天真設色駐本心尚一德致力於

為道接物本其門素行忠恕之道繼蹤前烈

釣國以為事夫儒者之言寶萬世故君子扈

江蘺兮佩蘭芷貞正以矯時斟酌乎道德之

淵源肴覆兮仁義之林藪養浩然之氣躬身

投志浮雲矣推教化行於四方故實咨典謨

注心宗聖蹤泰然而無畏於人以仁術之圭

臬處世篤親為仁任下賢能使德敦化人曰

道千百莫大於愛之而且柔遠能瀰大人立

竿頭乎當親親仁人夫賢愚不二性惟有修

德性能奮本而仁者舉親良教其不足使綱

綸德行聲聞皆準故君子見機而作不失時

仁化揚於宇內兮泰心君無我人善善從長

義利庶物皆得宜從來智者能舉事昔孔明

躬耕於南陽不求聞達於諸候乎魯之顏淵

篤聖學樂道安貧窶後以德性稱孔門傳曰

孝敬忠信吉德也卓躒以厲群人之行於親

不簡慢於輕疏音容之悅當敬慎危涕以禮

諛阿棄浴君之德宇於人其卓異之言必練

親親衍鄰里仁頌乃信風之德故謹人以誠

敬天之美祿必生天藉徵象指善惡予時示

信威縱錦心之民難掩危行而況天道好壞

事勢難恃不若樹立事功於天地篤志於道

服膺於德使宜天聲以臬以圭顯高行君子

然物務本不濫吹裁前哲置道貎起禮義以

矯飾人之惰性而正之矣使好惡喜怒哀樂

情之發而皆中節乎則世俗之詐善再難偽

飾矣生命有至極榮悴有定數人之有德慧

術智者豈不將身以鈞大化乎道問學篤志

則天偶忠信效聖帝明君造恩賢路生施德

難禍無夫名譽屑然神者侍萬般賢厚惟立

志行修欲釣之道來矯飾使傾襟扭惟一如

如之性海詐諝不圖以恭敬善絕偽德君臣

父子絕羃飾立人達人率性善群繼太虛之

母範而通天下之志遵大道之義理以昭明

令德然後作立百行以正人位矣詩經曰令

儀令色小心翼翼又曰淑人君子其儀一兮

仿佯而逍遙永歷年無成謂之無實視蜉蝣

改惡向善

資料來源:德慧道場 道育班

壹、「善」「惡」字之本義

一、善:金文、小篆、隸書都從言從羊,本寫作「羊言」,後才改為「善」,羊為祥和之意,互道祥和之言為善,其本義作「吉」,乃「美好」之意。

二、惡:從心亞聲,本義作「過」解,乃泛指一般之過失而言,無心之惡尚可諒,有心之過不可恕,故惡從心,又以亞象傴僂者之形,本作「醜」解;過失為人之醜行,故惡從亞聲。(亞:象人駝背雞胸而前後皆凸之形)

◎天道寶鑑:「人生實事有二件,惟有善惡可帶全;除此無有實事在,目前幻影水漚般。」

貳、人,為何要「改惡向善」

一、天地之間本有因果,為善為惡必有報應。

1、尚書:「天道:福善,禍淫。」(淫:過甚,放肆)

2、易經:「積善之家必有餘慶;積不善之家必有餘殃。」

3、太上感應篇:「福福無門,惟人自召,善惡之報,如影隨形。」

二、為何有人行善不昌?為何有人作惡不殃?

1、師尊云:「行善未得善報的原因:一、時間未到。二、一面行善,一面作惡。三、行善時心不甘情不願。四、有求有為,一心只想回報。五、愛濫發脾氣。六、行善之後,後悔抱怨。」

2、古德說:「人為善,福雖未至,禍已遠離;人為惡,禍雖未至,福已遠離。為善必昌,若為善不昌,乃其自身或祖上前有餘殃,殃盡必昌;為惡必殃,若為惡不殃,乃其自身或祖上前有餘昌,昌盡必殃。」

3、太上感應篇:「故吉人,語善視善行善,一日有三善,三年天必降之福;凶人,語惡視惡行惡,一日有三惡,三年天必降之禍,胡不勉而行之。」

三、積德修善人所當為,本是良心本分自然。

1、蘇軾:「三不朽之業,以立德為先。」

2、史搢臣:「行一件好事,心中泰然,行一件歹事,衾影抱愧;此即天堂地獄。」

3、孟子:「君子莫大乎與人為善。」

四、皇天無親唯德是輔,天道無親常與善人。

1、尚書:「皇天無親,唯德是輔。」

2、老子:「天道無親,常與善人。」

3、尚書:「唯德動天,無遠弗屆。」

參、我們當如何「改惡向善」

一、首要明辨善惡,方能知所當為與不當為。

1、呂氏春秋:「不知禮義,生於不學。」

2、呂忠肅:「不敢妄為些許事,只因曾讀數行書。」

3、論語:「獲罪於天,無所禱也!」

4、中庸:「不明乎善,不誠乎身矣!」

二、次要樹德務滋,除惡務盡,努力修善德。

1、國語:「從善如登,從惡如崩。」

2、新書:「功莫善於去惡而為善,罪莫大於去善而為惡。」

3、尚書:「樹德務滋,除惡務盡。」

4、王守仁:「種樹培其根,種德培其心。」

三、時時迴光反照,省察心念於隱微難見處。

1、太上感應篇:「夫心起於善,善雖未為而吉神已隨之;或心起於惡,惡雖未為而凶神已隨之。」

2、大學:「是故君子慎心物於隱微,遏意惡於動機。」

3、修養錄:「一念之萌,則必謹而察之,此為天理耶?為人欲耶?果天理也,則敬以擴之,而不使之少有壅閼;果人欲也,則敬以克之,而不使之其少有游滯,此可見省察必兼擴充克治。」(少:稍也;閼ㄜ:遮止)

4、孫奇逢:「有一言而傷天地之和,一事而折終身之福者,切須檢點。」 (小心「禍從口出」當「語多吉祥,為留後福」也)

四、志於道據於德,君子上達而終止於至善。

1、論語:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」「見善如不及;見不善如探湯。」

2、大學:「大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。」

3、老子:「上善若水,水善利萬物而不爭。」

4、孟子:「可欲之謂善,有諸己之謂信,充實之謂美,充實而有光輝之謂大,大而化之之謂聖,聖而不可知之之謂神。」

肆、善惡的明辨與踐行

一、為善最樂,但當無為,發自真心,不求人知。

1、張岳:「見處貴透澈,行處貴著實。」

2、朱柏廬治家格言:「善欲人見,不是真善;惡恐人知,便是大惡。」

3、諺語:「但知行好事,莫要問前程。」

二、諸惡莫做,眾善奉行,善惡之報,天理自然。

1、曾子:「人而好善,福雖未至,禍其遠矣。」

2、易經:「善不積,不足以成名;惡不積,不足以滅身。」

3、太上感應篇:「其有曾行惡事,後自改悔,諸惡莫作,眾善奉行,久久必獲吉慶,所謂轉禍為福也。」

三、真修德,毋以善小而不為,毋以惡小而為之。

1、蜀志:「勿以善小而弗為,勿以惡小而為之。」

2、尚書:「不矜細行,終累大德。」

3、荀子:「不積蹞步,無以致千里;不積小流,無以成江海。」

四、人非聖賢,孰能無過,知過必改,善莫大焉。

1、論語:「過則毋憚改。」

2、王守仁:「夫過者,大賢所不免,然不害其卒為大賢者,為其能改也。」 3、了凡四訓:「務要日日知非,日日改過;一日不知非,即一日安於自是;一日無過可改,即一日無步可進;天下聰明俊秀不少,所以德不加修,業不加廣者,只為因循二字,耽擱一生。」

五、行善修德,天報以福;唯德能留,造福子孫。

1、漢書:「無德而富貴,謂之不幸。」

2、左傳:「無德而祿,殃也。」

3、陰騭文:「欲廣福田,須憑心地,行時時之方便,作種種之陰功,利物利人,修善修福。」

4、司馬光:「積財以留子孫,子孫未必能守;積書以留子孫,子孫未必能讀;不如積陰德於冥冥之中,以為子孫長久之計。」

六、善之至極,與道合一;而上德不德,無為而為。

1、老子:「孔德之容,唯道是從。」

2、中庸:「上天之載,無聲無臭。」

3、老子:「上德不德,是以有德;下德不失德,是以無德。」

4、老子:「為學日益,為道日損,損之又損,以至於無為,無為而無不為。」

◎師尊:「善,就是今天的你比昨天的你進步;惡,就是今天的你比昨天的你退步。」

回到上頁