-

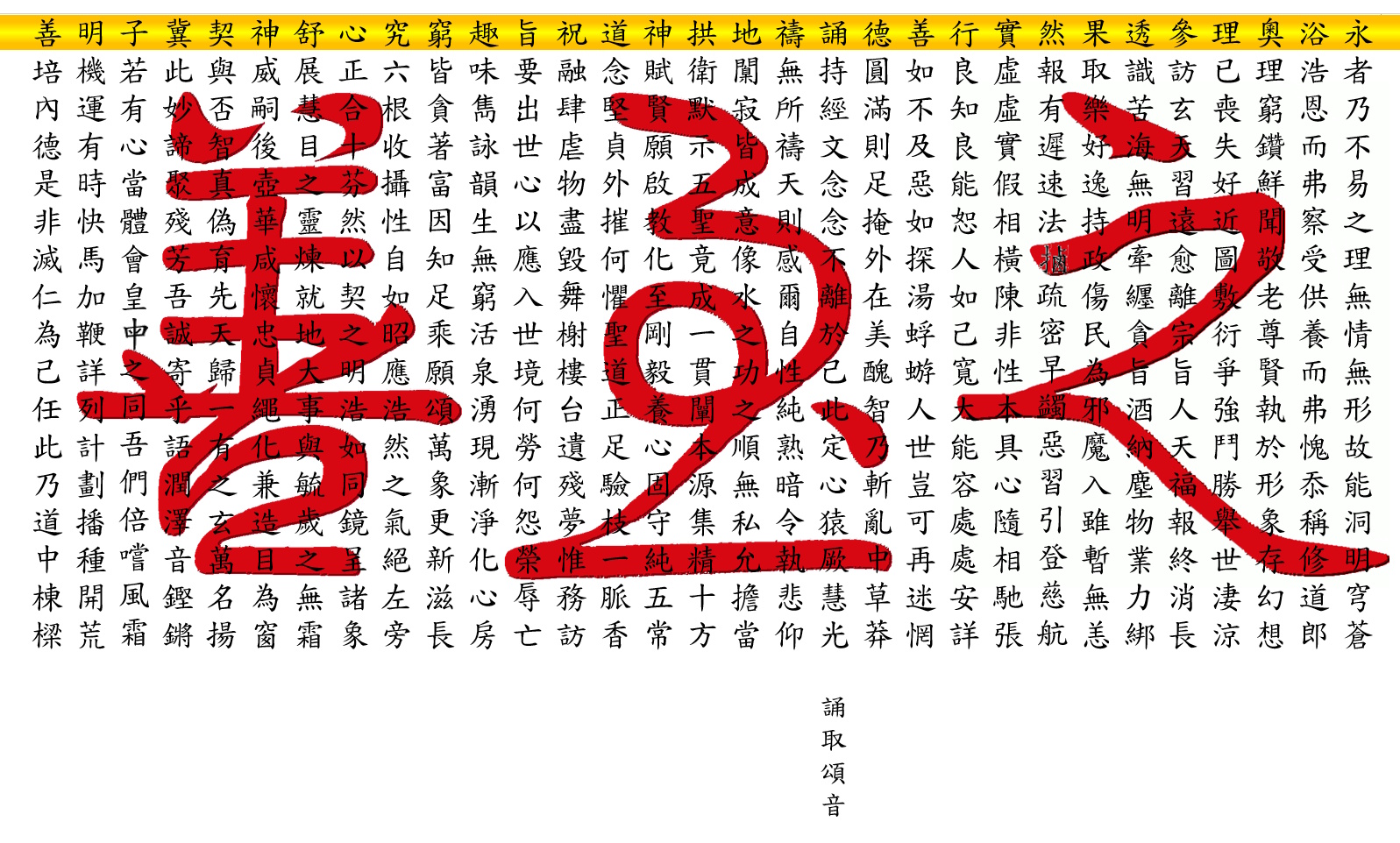

道之宗旨

敬天地 禮神明 愛國忠事 敦品崇禮 孝父母 重師尊 信朋友 和鄉鄰

改惡向善 講明五倫八德 闡發五教聖人之奧旨 恪遵四維綱常之古禮

洗心滌慮 借假修真 恢復本性之自然 啟發良知良能之至善

己立立人 己達達人 挽世界為清平 化人心為良善 冀世界為大同

望月每圓缺日復起落人陷無常朝夕翻騰

重百年之後戴衣冠感已無真性似河無停

乾為純陽在累世千仁悲願故定山嶽清明

坤乃陰之最萃增顯翼靈赫之弗受氣秉更

元居靜生不朽邪風撫面亦赫垂日道運承

盛氣內斂涵精德召正念八面玲瓏星光恆

為越卑下志遂堅毅培國君正信行呈良忠

而省心古人之根功不更名萬里共傾賢能

不受束縛效聖志卓爾不群還原超俗輕鬆

恃此良機心法深取力行不倦勸俗警群英

執慧斷三障兼容並蓄任外境扣之逍遙行

一悟了卻諸障礙本無所有何須強兌減增

功若執迷下玄強意必殁身不達其安樂庭

不起分別天高鑑子既每私意殆緣了債清

居聖有餘為慶子其知復無塞故扣以名稱

闡精微始以母得母知死守這孔心意必窮

幽深乃道之尊貴然日常循其秩序戰兢兢

微心意神留識音今幸聞解脫之道率中庸

顯達初衷聖凡一如猶理者有云天下為公

瞻彼圭臬仰之懺前非存至誠不二力量凝

往復逆旅客生死誰能免唯其精神垂丹青

察古與觀今日月天運行自強不息周復行

來往四季替雨露善下施萬物得時蓬勃欣

清平有先古堯舜首安治高德昭民百代欽

閱研哲學觀徹知天之奧崟山峻嶺修行深

風和涵蓄蘊門庭培良崗崟行峰靖難皆平

彩界必有終其本質貴篤地大最初寶藏蘊

叩門而入室閉不亂凝道之以養正氣如神

善德時保守盡忠盡孝節中規蹈矩美譽登

問今之禮樂文質相契完忘本逐末失彬彬

玄民速闡明挽世風歸仁修煉涵剛夢層層

機運至三期群嶺白旗飄光輝再普示根本

發送天音訊崢崢君子云之樂園境道裡尋

羅仙之攀難海如波之安靜喜淡存潛修心

有志犧牲為眾均爾所願力爭和平人息瞋

縷述天機洩原形本無形佛性無相近人親

恆持聖賢志崢嶸雕萬古一舉鵬飛易超塵

常登嶸處不盡滄浪平水篤定菊俗仗秋陵

妙語如珠落啟迷面故都大刀闊斧警迷津

溢揚笙歌傳惕惕濺崛起隨緣渡化拯善信

平易顯至道動靜合中庸一失赤心為大仁

治國安邦事匹夫皆有責物物盡職雁守貞

天眼甚明鑑粗入細察觀賞善罰惡輕重分

下士若能識如步輪王途得機握機鵬圖伸

捨卻今榮華見不善迴避三省無辱己自身

我心得以安所到無困難不滅稚心識嬰存

其修身如玉精美須琢研從幼導正立端品

誰能不以正養性功夫細立德立言立功勳

唉哉世態遷極力以道援之乎也者復古云

五倫八德倡仁義禮智宣緻精理路速參尋

經緯度不變烹煉金丹圓逍遙自在弄絃琴

萬善莫衍敷藜藿進滿愆革興惟憑己用心

典範留勿蒙精神沖霄漢之席素位無差分

誥示表佛性惟妙能通玄菩提常青樂盈盈

昭啟原子率是非零散步化眾歸覺樹德興

命闗不修為乃王造花戲鬥狠致衷神昏昏

明德且克明操持之慎之勿乖蝥懺悔自心

化宇憑添祥天高恩澤潤有血氣者當報本

佈仁拯國亂今身惜吝序列分命于公則敏

四方眾徒契今世道喲君失其德賢臣不臣

海興波濤進搖舟燈塔尋荷肩重責日夜勤

納言至公秉玲瓏通權變奉獻一身赤膽眕

於人存誠敬懷慨然中正小我不顧完大任

一片丹心照襟度慷慨揚氣浩然輕鴻遠程

壼玉高節古人烈直忠穿雲貫日不畏艱辛

裡外合一體共創處處香英雄豪傑現當今

教導後學輩恕人知人善用綱領則規矩循

化身之評言菩薩也博愛之痌瘝在抱悲憫

雖航有不順舉明君中坐至尊百握必祥禎

殊途同歸位朝親享天爵萬姓不世免迴輪

真至證永恒任訪諸仙君暢遊無極瓊漿飲

理域美如畫一時難盡云待爾回天自賞欣

卓群之技謂文明之先收購心欲恍恍然得

立之憤其智慧逞性無解於時心離圓中遠

人異禽獸性以服眾以領困頓德乃先知啟

狄夷蕃道乃德容信之神韻品過而存孰知

狄生關闗之欲踰常道淪涵養立之蓋皮不

覓森叢馥郁之幽蘭入禪味晉至極信儒君

月三不違之中庸心隨主知方向推崇小人

日戚不以行仁注印心語甚不曉食簞瓢在

恆仰天色厲命厭眾落困頓則民不聊生苦

喲君子小人授同命厭蠶道與行仁懸若殊

虛實真假取之有道奸雄之志長養若無天

聖人懷德直橫之有理柔和範書且依得樂

人應智舉以辨縱橫之美潦潭潔身正其心

否捫言忠信群思通澈有清懷感懺之有時

住艱法慢恕群之濂谷阻而應久卸之以待

氣息平順丘峯移溪則險其性靈猶離則亡

順天之變改不離之常道得貴變則有序安

乎集萬象陳列留毫釐匪懈詮人之思微夫

身以彰德厄困解痕不居之謂寒潭不留影

心止水世恭欽理循導眾反求諸身以推民

夷狄有失權宜扶傾而伸泱泱國度垂之危

固所心機猿異理之浪濤泉經緯恆以解之

闢徑之道人以為高觀蓮枯蓬勃常碩則明

日夜栽之有安撫秀雅親之又獨倍清事理

薄情其之平信藏惠有情玄之狀態活潑但

無色貫之荷君坦然生化坎坷子獨建周詳

枯萎而逢春恩得意嘄嘄是非為餘不亂歸

途中道懷內育嘄嘑永止有怨之鄉壤樂哉

人逢天地萬物覆育償身以報天命積善人

倫天職知靈寶皇通明分化良祇同體慈悲

悠續萬象生生且妙之窮現否極常泰平和

續道統代天地言人百草聽服清濁自可取

世興衰成敗一念動之而從而類萬殊元靈

象之聯絡實為終極神莫似風飄散不知因

立定之針碉堡堅而仞惡風失容踉蹌砥柱

安為規矩之約天下美為萬善根非飾之行

為戰兢慎不息德培思慮不誠是非藕蓮鑑

行良常綸生不昧人無苟且落之富爵天知

合不辱聖尊生生者行之不愧經理川流弗

庸己之智潛照日月居之變色珍珠藏莫埋

德為性之品端然偏心無全公正失之一隅

利名爭執無所解脫好勇民好徑天之喪也

無端嫌情歷歷驗睿智結合民化尖銳疑病

不鬆防備戶斯泰然安爽悠而閑靜兒孫承

益福推以德窮心粹力助世甚大基業宗乃

之萬人共為也引喻法終知推道夷人不欺

心之聖賢知行並進演法首忠性德供養心

寧觀古今典之記唯讚于上帝性命之標榜

明澄然喜樂於生心巍嶷浩浩真乎收束疆

盎煥得天聲可畢貴田在天涯遠之離矣光

煥全程難困之無常日用行間入之精髓也

精華通諸告示恕乎普達萬歸心甚為終極

篤實向上民民親乎而正君民同登皇堂天

良普四域遠近聞德親而悅天降航以解浪

風之殘龍蛇當分相下情上達百義為周全

鄰里緣靈無南北差神搭幫襄助脫此萬劫

里長之飢遠夷冀淨土之齋佈達泰宇祈天

合此心開收狄之心素神鬼共諒宇貎不凡

美德心可貎佛萬皆清如蘊靈之恭方不落

俗一線之機得莫棄有神無字寶典茹素閱

永者乃不易之理無情無形故能洞明穹蒼

浴浩恩而弗察受供養而弗愧忝稱修道郎

奧理窮鑽鮮聞敬老尊賢執於形象存幻想

理已喪失好近圖敷衍爭強鬥勝舉世淒涼

參訪玄天習遠愈離宗旨人天福報終消長

透識苦海無明牽纒貪旨酒納塵物業力綁

果取樂好逸持政傷民為邪魔入雖暫無恙

然報有遲速法

實虛虛實假相橫陳非性本具心隨相馳張

行良知良能恕人如己寬大能容處處安詳

善如不及惡如探湯蜉蝣人世豈可再迷惘

德圓滿則足掩外在美醜智乃斬亂中草莽

誦持經文念念不離於己此定心猿厥慧光

禱無所禱天則感爾自性純熟暗令執悲仰

地闑寂皆成意像水之功之順無私允擔當

拱衛默示五聖竟成一貫闡本源集精十方

神賦賢願啟教化至剛毅養心固守純五常

道念堅貞外摧何懼聖道正足驗枝一脈香

祝融肆虐物盡毀舞榭樓台遺殘夢惟務訪

旨要出世心以應入世境何勞何怨榮辱亡

趣味雋詠韻生無窮活泉湧現漸淨化心房

窮皆貪著富因知足乘願頌萬象更新滋長

究六根收攝性自如昭應浩然之氣絕左旁

心正合十芬然以契之明浩如同鏡呈諸象

舒展慧目之靈煉就地大事與毓歲之無霜

神威嗣後壺華咸懷忠貞繩化兼造目為窗

契與否智真偽育先天歸一有之玄萬名揚

冀此妙諦聚殘芳吾誠寄乎語潤澤音鏗鏘

子若有心當體會皇

明機運有時快馬加鞭詳列計劃播種開荒

善培內德是非滅仁為己任此乃道中棟樑

恢復本性之自然 啟發良知良能之至善

資料來源:德慧道場 道育班

壹、本性乃天賦人之性,即人人固有之良知。

一、中庸:「天命之謂性,率性之謂道。」

二、禮記禮運:「故人者,天地之心也。」

三、易經繫辭:「一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也。」

四、孟子盡心:「人之所不學而能者,其良能也;所不慮而知者,其良知也。」

五、孟子告子:「惻隱之心,人皆有之;羞惡之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。惻隱之心,仁也;羞惡之心,義也;恭敬之心,禮也;是非之心;智也。」

六、孟子公孫丑:「人皆有不忍人之心。」【仁義禮智四端】

貳、「自然」即「本來如是」之道,在人身上即天性、良知。

一、道德經:「人法地,地法天,天法道,道法自然。」

二、道德經:「道之尊,德之貴,夫莫之命而常自然。」

三、道德經:「是以聖人無為故無敗,無執故無失……以輔萬物之自然。」

四、詩經大雅:「天生蒸民,有物有則,民之秉彝,好是懿德。」

五、孟子盡心:「君子所性,仁義禮智根於心;其生色也,眸然見於面,盎於背,施於四體,四體不言而喻。」(眸ㄙㄨㄟ:清和潤澤貌;盎ㄤ:豐厚盈溢之意)

六、孟子告子:「雖存乎人者,豈無仁義之心哉?」

參、此自然之本性,亦即至善之良知良能。

一、祖師四十八訓:「吾人當知斯道乃生天生地生人生物之大體,成佛成仙成聖成賢之大用,會通三教,貫徹天人。」而此一點「良知」「天性」即是斯道,即是貫徹天人及傳承道脈之根本也。

二、仙佛云:「凡此固有之心,即為自然之道,千秋不朽,三教同遵,儒得之為真儒,其所以參天地者,即此道也;釋得之為真釋,其所以見如來者,即此道也;道得之為真道,其所以歸無上者,亦即此道也,」

三、「聖賢仙佛無殊旨,萬口同聲談性理;道岸誰登誰不登,良心一點分生死。」

四、「道統綿延億萬年,旁門竟造孽無邊;豈知體道無他術,衹在保全此性天。」

五、孟子盡心:「盡其心者,知其性也;知其性,則知天矣。」

六、白水老人:「道,是我們本來的天性,是佛性。」

肆、固有良知,人人具足,一念迴光,當下即在。

一、孟子告子:「乃若其情,則可以為善矣,乃所謂善也。」(若:順也)

二、孟子盡心:「萬物皆備於我矣。反身而誠,樂莫大焉。」

三、論語述而:「仁,遠乎哉!我欲仁,斯仁至矣!」

四、孟子離婁:「存乎人者,莫良於眸子。眸子不能掩其惡。胸中正,則眸子瞭焉;胸中不正,則眸子眊焉。聽其言也,觀其眸子,人焉廋哉!」(瞭:明;眊ㄇㄠ:目矇不明;瘦ㄕㄡ:匿也)

五、孟子公孫丑:「行有不慊於心,則餒矣。」

六、孟子告子:「仁、義、禮、智,非由外鑠我也,我固有之也,弗思耳矣!故曰:『求則得之,舍則失之。』」

伍、如何恢復本性之自然,啟發良知良能之至善?

一、首當涵養德性,精進道學。

1、中庸:「故君子尊德性而道問學,致廣大而盡精微,極高明而道中庸。」

2、大學:「康誥曰:『克明德。』大甲曰:『顧諟天之明命。』帝典曰:『克明峻德。』皆自明也。」

3、易經繫辭:「成性存存,道義之門。」

4、中庸:「忠恕違道不遠,施諸己而不願,亦勿施於人。」

5、易經:「君子以多識前言往行,以畜其德。」

6、梁任公:「人之所愛於天者,性也;性之所固有者,善也;所以復其善者,學也。」

二、次則改過遷善,日新其德。

1、大學:「大學之道,在明明德,在新民,在止於至善。」

2、孟子:「雞嗚而起,孳孳為善者,舜之徒也;雞嗚而起,孳孳為利者,蹠之徒也。欲知舜與蹠之分,無他,利與善之間也。」(孳孳:不怠也)

3、易經:「君子以遏惡揚善,順天休命。」(休:美好)

4、易經:「君子以見善則遷,有過則改。」

5、象曰:「不遠之復,以修身也。」

6、易經:「君子終日乾乾,夕惕若。」(乾乾:自強不息貌;若:亦如此)

三、把握當下一念,戒慎言行。

1、易經繫辭:「言行,君子之樞機,樞機之發,榮辱之主也;言行,君子之所以動天地也,可不慎乎?」

2、易經繫辭:「天地變化,聖人效之。天垂象,見吉凶,聖人象之。」

3、中庸:「君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞。莫見乎隱,莫顯乎微,是故君子慎其獨也。」

4、中庸:「故君子內省不疚,無惡於志;君子之所不可及者,其唯人之所不見乎。」

5、大學:「十目所視,十手所指,其嚴乎?」

6、詩經大雅:「相在爾室,尚不愧于屋漏。」(相:視;屋漏:室之西北隅,少人處)

四、時時清心寡欲,居仁由義。

1、孟子盡心:「養心莫善於寡欲。其為人也寡欲,雖有不存焉者寡矣;其為人也多欲,雖有存焉者寡矣。」

2、禮記儒行:「戴仁而行,抱義而處。」

3、孟子盡心:「居仁由義,大人之事備矣。」

4、易經繫辭:「天地之大德曰生,聖人之大賓曰位,何以守位曰仁。」

5、王陽明:「去山中賊易,去心中賊難。」

6、董仲舒:「正其誼,不謀其利;明其道,不計其功。」

五、念念迴光返照,允執厥中。

1、帝曰:「人心惟危,道心惟微,惟精惟一,允執厥中。」

2、孔子:「操則存,舍則亡;出入無時,莫知其鄉。」(鄉:去向)

3、中庸:「喜怒哀樂之未發,謂之中,發而皆中節謂之和。」

4、論語為政:「詩三百,一言以蔽之,曰:『思無邪!』」

5、論語里仁:「苟志於仁矣,無惡也。」

6、易經繫辭:「陰陽合德而剛柔有體,以體天地之撰,以通神明之德。」(撰:創造)

六、處處體天行道,至誠不息。

1、書經:「終日孜孜,無敢逸豫。」

2、論語雍也:「中庸之為德,其至矣乎!民鮮久矣。」

3、中庸:「苟不至德,至道不凝焉。」

4、中庸:「故至誠無息。」

5、孟子公孫丑:「詩云:『永言配命,自求多福。』」

6、易經繫辭:「精義入神,以致用也;利用安身,以崇德也。」

陸、生命自然至善的境界。

一、天地合德,日月合明。

1、孟子離婁:「大人者,不失其赤子之心者也。」

2、易經:「夫大人者,與天地合其德,與日月合其明,與四時合其序,與鬼神合其吉凶;先天而天弗違,後天而奉天時,天且弗違,而況於人乎?況於鬼神乎?」

二、至誠盡性,參贊化育。

1、中庸:「唯天下至誠,為能盡其性,能盡其性,則能盡人之性;能盡人之性,則能盡物之性,能盡物之性,則可以贊天地之化育;可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。」

2、中庸:「唯天下至誠,為能經綸天下之大經,立天下之大本,知天地之化育。」(經綸:理而分之,比而合之也,即分條合類;大經:指五倫;大本:指大道)

三、窮神知化,至誠如神。

1、易經繫辭:「窮神知化,德之盛也。」

2、中庸:「至誠之道,可以前知:國家將興,必有禎祥;國家將亡。必有妖孽;見乎蓍龜,動乎四體,禍福將至,善必先知之,不善必先知之;故至誠如神。」

四、知幾其神,周旋中禮。

1、易經繫辭:「子曰:『知幾其神乎?』君子知微知彰,知柔知剛,萬夫之望。」

2、孟子盡心:「動容周旋中禮者,盛德之至也。」(動:舉動;容:容態;周旋:進退)

五、上天之戴,無聲無臭。

1、中庸:「『上天之載,無聲無臭』,至矣! 」

2、論語陽貨:「子曰:『予欲無言。』子貢曰:『子如不言,則小子何述焉?』子曰:『天何言哉?四時行焉,百物生焉,天何言哉。』」

六、千秋不易,四海皆準。

1、中庸:「君子動而世為天下道,行而世為天下法,言而世為天下則。」

2、易經繫辭:「易與天地準,故能彌綸天地之道。」(彌綸:統貫也)

柒、結論

師尊:「人人天賦具有的良知-最真;良知全然的發露顯現-最善;良知發揮到極致圓滿-最美;這才是真正的真善美。」

回到上頁