-

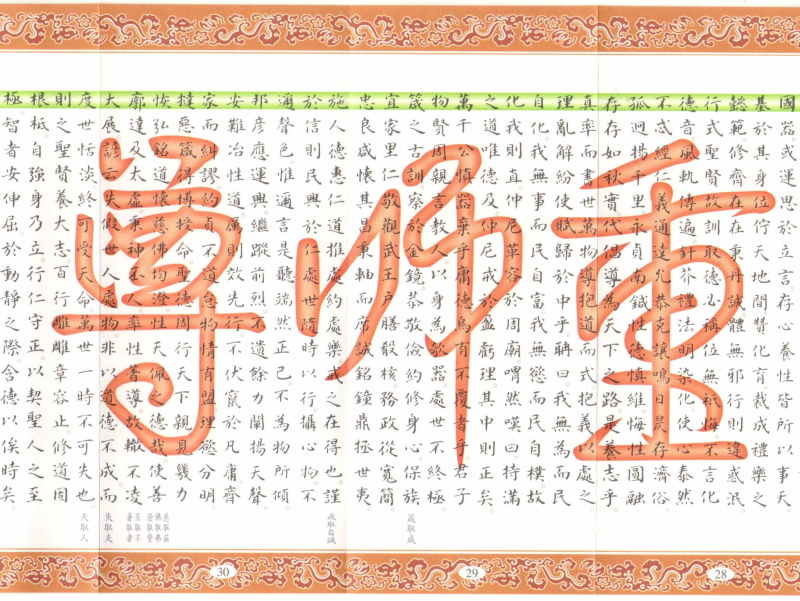

道之宗旨

敬天地 禮神明 愛國忠事 敦品崇禮 孝父母 重師尊 信朋友 和鄉鄰

改惡向善 講明五倫八德 闡發五教聖人之奧旨 恪遵四維綱常之古禮

洗心滌慮 借假修真 恢復本性之自然 啟發良知良能之至善

己立立人 己達達人 挽世界為清平 化人心為良善 冀世界為大同

國器或運思於立言存心養性皆所以事天

基於其身位佇天地間贊化育裁成禮樂之

懿範修齊在在秉丹誠體無邪行則違惑泯

行式聖賢故訓取德必稱位無祇悔不言化

德音風軌傳遍針芥禮法明染化使心泰然

不忒經仁義通達允恭克讓鳴日昃存濟俗

孤迥揚千里永貞南鍼性德慎維悔性圓融

存存如秋實代倡導為天下之路是養志乎

真率而書世萬物導抱道而式抱義以處之

理亂解紛使賦歸於中乎聃曰我無為而民

自化我無事而民自富我無慾而民自樸故

化我則直仲尼革容於周廟喟然嘆曰持滿

之道唯德及仲尼戒於盈虧理其中則正矣

萬千公慎器棄乎庸德烏有不覆者乎君子

物賢周親言教人以身為欹器處世不終極

箴之古訓察於金鏡恭敬儉約修身心保族

宜家里仁敬觀武王戶膳殽核務政從寬簡

忠良咸懷其昌秉軸而席誠銘鐘鼎拯世夷

施人德惠仁道推處約處樂戒之在得也謹

於信則民興於仁處世隨時以行攝心物不

邇聲色惟邇言是聽端然正己不為物所傾

邦彥應運興繼蹤前烈不遺餘力闡揚天聲

安難冶性道厲則效先行不伏竄於凡庸齊

家而糾謬約貞不道怠物情有盟理慾分明

撻惡箴得博授命聖德周行天下親見幾力

恢弘銘道懷慈佛均澄性天佩之德哉使善

廓達及太虛秉神丕人率性著導故轍不凌

大展諺云失假世人處物非以道德不成而

度世恬淡終可受天命萬世一時不可失也

則之聖賢養大志百行雕雕章容止修道固

根柢自強身乃立行仁守正以契聖人之至

極智者安伸屈於動靜之際含德以俟時矣

重 師 尊

資料來源:德慧道場 道育班

壹、前言

一、師恩,列入「天地君親師」五恩之中,可見中國自古以來即重師道。

二、前人曰:「我們的靈性是 老

貳、何謂「重」?何謂「師」?何謂「尊」?

一、重者,尊重、敬重,看重也。

二、凡為師者,必當是「德足以感人、化人」「慧足以啟人、導人」而真為人們善導、前賢者,方足以名為師也。

1、孟子曰:「先知覺後知,先覺覺後覺。」

2、韓愈曰:「師者,所以傳道、授業,解惑者也。」(師說)

可見凡為人師,當是先知先覺(對後知後覺而言),可以傳授正道真理,導人進德修業,並能解人疑惑者也。

三、故身為師者,自當在日常生活,言行舉止動靜語默當中,足以為人標杆、模範,且能有道,甚或能代表道者-「真理的化身,道德的楷模」(即能把至尊至貴的道,行出來的),方無愧於為人之師。

1、唐彪曰:「師者,範也,言行動靜,皆可為式。」式,典範。

2、韓愈曰:「是故無貴無賤,無長無少,道之所存,師之所存也。」(師說) 故而為人師者,因其有道有德,道足以令人尊,德足以令人信,是以敬其道德、學問而特稱之為「師尊」也。所謂尊貴無比,值人敬重也。

參、為何要「重師尊」?

一、親師就學以明慧,效師修德以成才

1、論語:「子曰:聖,則吾不能,我學不厭而教不倦也。」

2、論語:「子曰:子食無求飽,居無求安,敏於事而慎於言,就有道而正焉,可謂好學也已。」有道之人即是足為人師者也。

3、左傳:「老馬善識途。」

4、詩經:「他山之石,可以攻玉。」

5、呂氏春秋:「善學者,假人之長,以補其短。」

6、古德云:「君子有三惜:此生不學,一可惜;此日閒過,二可惜;此身衰敗,三可惜。」

7、說苑:「人材雖高,不務學問,不能致用。」

8、文中子曰:「度德而師,易子而教。」度己之德不如此人,則效法之。

二、飲水思源感師恩,尊師重道乃順天

1、關漢卿:「一日之師,終身為父。」

2、三天主考慈訓:「天恩師德報不完,無地自容愧般般;前人成全心田費,粉身碎骨表白虔;欺師滅祖膽包天,尊師重道乃順天;一指之師終北面,一世師生萬萬年;任爾功高無邊量,忘師性命難保全。」

三、尊道貴德重師尊,師嚴道尊師道立

1、禮記:「凡學之道,嚴師為難。師嚴,然後道尊;道尊,然後民知敬學。」嚴,尊也,敬重也。

2、周子通書:「先覺覺後覺,暗者求於明,則師道立矣,師道立則善人多。」

3、荀子:「國將興,必貴師而重傅。」

4、蘇軾:「匹夫而為百世師,一言而為天下法。」

肆、如何「重師尊」?

一、虛心向學,不可自是

1、老子:「大器晚成,大音希聲。」

2、莊子:「吾生也有涯,而知也無涯。」

3、莊子:「去小智而大智明。」

4、申鑒:「不聞大論則智不宏;不聽五言,則心不固。」五言:仁、義、禮、智、信五德之言。

5、曾文正公:「吾之所以不能周知者,以不好問,不善問耳。」

6、論語:「近思錄:人之未知學者,自視以為無缺,及既知學,反思前日所為,則駭且懼矣。」

7、荀子:「學不可以已,青出於藍而勝於藍;冰水為之而寒於水。」

二、心誠意敬,不可冒犯

1、文中子:「其接(待)長者,恭恭然如不足。」

2、屠羲時:「侍尊長者坐,目則常敬候顏色;耳則常敬聽言論;有所命則起立;尊長倦,則請退。」

3、呂近溪:「尊長叫人,接聲就叫,若叫不應,自家先到。」

三、禮貌週到,不可輕慢

1、論語;「有事弟子服其勞,有酒食先生饌。」

2、屠羲時:「侍尊長行,必居其後,不可相遠,恐有所問。」

3、屠羲時:「尊長有所事,不必待其出命,即應趨就其旁,致敬服役。」

四、尊道貴德,體效師行

1、詩經:「高山仰止,景行行止。」

2、莊子:「夫子步亦步,夫子趨亦趨,夫子馳亦馳。」

3、論語:「三人行,必有我師焉,擇其善者而從之,其不善者而改之。」

伍、師之類別

一、庸師-言不如理,行不合道,教不用心,誤人子弟者。

二、經師-重記誦之學,但傳授文字,而忽略當以身示道,啟發道德人格之師也。

1、禮記:「記問之學,不足以為人師。」

2、北史:「經師易求,人師難求。」

三、人師-不論德行、智慧、學養,足為學者模範而可以道善啟,以德感化學習者之良知良能、道德人格者是也。

四、明師-已明心見性,成聖成佛,能指人迷津,超生了死,覺悟解脫,跳出輪迴者是也。

陸、如何為人師

一、德足以化人,慧足以導人,行足以服人。

二、對學習者,能用真心、愛心,能盡苦心、用心。

三、教學過程中,始終不厭不倦,誠以教之,樂以行之者,方真名為「師」也。

回到上頁